Stille.

Flammen züngeln wärmend vor uns auf und werfen ihren orangegelben Schein auf unsere Beine, Arme, Gesichter. Von den Tassen mit süßem Gewürztee in unseren Händen steigen feine Fäden wohlriechenden Dampfes auf. Gelegentlich nippen wir daran während unsere Blicke verloren auf der Glut und dem kleinen Feuer ruhen. Es knackt. Ansonsten ist es still.

Dann klackern die Tasten der kleinen Tastatur auf Lisas Schoß, als Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, Erlebtes, Erhofftes, Erwünschtes durch ihre Finger auf den Bildschirm unseres kleinen Tablets fließen, Lettern aufreihen, Wörter bilden, Sätze aufbauen. Das Schreiben ist eine Aufgabe, die wir uns gegeben haben, um unsere Erlebnisse mit euch zu teilen. Doch erfüllt es auch einen anderen Zweck. Es bedeutet Reflektion, Geschehnisse und Begegnungen erneut zu durchleben, zu bewerten und wertzuschätzen. Und das ist gerade womöglich wichtiger, als zu irgend einem anderen Zeitpunkt unsere nun elfmonatigen Reise.

Der Faden unserer Geschichte endete in Adrian Chans kunstvoll und praktisch renovierten Rad-Gasthaus, dem Titi Terras Village House in Balik Pulau auf der Insel Penang in Malaysia. Hier nehmen wir ihn wieder auf. Nachdem wir neben einer Gruppe russischer Studierender, die hier Unterschlupf gefunden haben, da sie nicht nach China zurück konnten (Corona), auch unsere Fahrräder vorfinden durften, die wir hier zurückgelassen hatten, waren wir recht entspannt und genossen es, die Seele etwas baumeln zu lassen, bevor wir weiterfahren würden. Wir räumten unsere sieben bzw. siebenhundert Sachen von einem Raum in den nächsten, um die Taschen neu zu packen, kochten, kauften ein, reparierten und montierten Radtachos. Außerdem bemühten wir uns, anfallende Arbeiten im kostenlosen Guesthouse für Radreisende zu erledigen: Kehren, Wischen, Badputzen, Bettwäsche waschen, Laub rechen und wilde Papaya-Keimlinge aus dem Kompost in den Garten umsetzen. Es tat dementsprechend etwas weh, von diesem schönen Ort, an dem man auch gut hätte Wurzeln schlagen können, wieder aufzubrechen.

Über die Nordroute der Insel, eine Berg- und Küstenstraße, kamen wir trotz der Verlockungen schöner Strände, an denen wir Rast machten (die vermeindlich letzten Strände der Reise, waren wir doch jetzt auf dem Weg nach Myanmar, Indien und den mittleren Osten), doch noch nach Georgetown. Vorbei an einem niederländischen Fort aus Kolonialzeiten, Kanonen und Kirchen und jeder Menge Wolkenkratzer-Wohnbauten für die Gutbetuchten, kamen wir auch noch an DAS Radreisenden-Selfie-Streetart-Kunstwerk, das man auf seiner Reise durch Malaysia unbedingt mitnehmen musste.

Die weitere Fahrt von Penang in Malaysia zur thailändischen Grenze verlief ob der kurzen Reisezeit recht ereignislos. Erst auf einer Fähre voller motorrollerfahrender Smartphonenutzer oder smartphonenutzender Motorrollerfahrer (siehe Foto), die uns übers Meer nach Butterworth brachte, dann teils mit Bus, teils mit dem Rad weiter nach Kangar in Perlis, wo wir eine kurze Nacht verbrachten, ehe wir wieder nach Padang Besar zum Grenzübergang aufbrachen.

Wie immer machten wir beim Radfahren die schönsten Begegnungen und so kamen wir an ein kleines Straßenlokal in dem eine kleinen Gruppe Menschen saß und miteinander redeten und aßen. Neben dem Lokal war eine Filtermaschine, wie wir sie aus Thailand kannten. Das Leitungswasser war im Großteil der Länder durch die wir reisten nicht trinkbar. In Thailand und Malaysia gibt es dafür Filtermaschinen am Straßenrand. Für ein paar Cent kann man dort seine mitgebrachten Gefäße mit Trinkwasser füllen. Sehr praktisch! Als Chris gerade noch Kleingeld zählte, kam der junge Besitzer des Lokals nebenan vorbei und drückte ihm Kleingeld in die Hand. Es sei seine Maschine und sein Lokal und er würde uns einladen. Sehr nett! Wir bedankten uns.

Kurze Zeit später, als alle unsere Wasserflaschen befüllt waren, gingen wir zu dem Tisch im Lokal hinüber, um uns noch einmal bei dem netten jungen Mann zu bedanken. Da stand eine ältere Frau auf, die fließend Englisch sprach und lud uns zum Mittagessen ein. Wir sollten uns vom Buffet einfach nehmen, was wir wollten. Wir unterhielten uns noch eine Weile mit ihr über ihr Leben, ihren Beruf und unsere Reise.

Es war keine weltbewegende Begegnung. Mir (Lisa) ist es dennoch wichtig diese Geschichte mit euch zu teilen, weil sie für so viele Situationen steht, in denen wir von anderen freimütig beschenkt, versorgt und freundlich aufgenommen wurden. Es war für uns nicht die Ausnahme, dass so etwas passierte, sondern eher die Regel. Ich wünsche mir, dass wir selbst mit einer solchen Selbstverständlichkeit fremde (vielleicht auch etwas verrückte) Menschen in unserer Mitte aufnehmen, ihnen begegnen, helfen, sie versorgen und beschenken. Ich gehe fest davon aus, dass das Auswirkungen hat, nicht nur auf deren Leben, sondern auch auf unseres und dass es die Welt ein bisschen besser macht. Wie wir gelernt haben: Das kann so einfach sein.

Malaysische Polizisten beschenkten uns nach einem kurzen Plausch mit Wasserflaschen

Zwischen den Ländern

An der thailändischen Grenze angekommen, dauerte es viel länger, als wir es vom letzten Mal gewohnt waren. Wir mussten Geld, Hotelbuchungen und ein Ausreiseticket nachweisen. Natürlich hatten wir nichts von dem – nicht wirklich jedenfalls. Gestresst und genervt, weil wir auf der anderen Seite der Grenze noch den in Kürze abfahrenden Zug nach Bangkok erwischen wollten, wurde per Online-Banking-App bewiesen, dass wir Finanzmittel hatten, per Facebook-Chat-Verlauf, dass wir ein „Hotelzimmer“ in Bangkok bei Parn & Neemo von Granny Bike.Bed hatten und mit dem Rad, dass wir keine Ausreisetickets brauchten…

Nach einer Weile gab sich der Beamte mit den Nachweisen zufrieden, die wir ihm geben konnten und lies uns passieren. In der Grenzstadt Padangbesar kamen wir zwar noch rechtzeitig zu dem Zug, den wir nach Bangkok nehmen wollten. Am Schalter erfuhren wir dann jedoch, dass eine Fahrradmitnahme nicht möglich sei. Dazu müssten wir bis in die Stadt Hat Yai fahren. Da uns nichts besseres einfiel, aßen wir in Padangbesar zu Abend und fuhren die 50 km bis Hat Yai im Dunkeln mit dem Rad, wo wir uns ziemlich müde ein Hotelzimmer am Busbahnhof suchten. Am nächsten Tag fuhren wir mit einem fahrbaren Kühlschrank aka. Nachtexpress bis Bangkok durch. Es war eine interessante Fahrt. Zum einen, weil ich ca. zwei Stunden ohne Probleme mit Sophia über das Internet telefonieren konnte (wohlgemerkt: ich war mit dem Zug unterwegs!) und zum anderen, weil wir am Bahnhof einen deutschen Radreisenden aus Freiburg getroffen hatten, der uns im Zug mit allerlei Tipps und Reiseanekdoten bis spät in die Nacht unterhielt.

Und dann waren wir wieder in Bangkok. Ich glaub wir haben es im letzten Blogeintrag schon erwähnt: es ist schön, bekannte Orte noch einmal zu besuchen. Das fühlte sich etwas an wie nach Hause kommen, weil es schon vertraut ist. Wir suchten den Weg direkt zu Granny Bike.Bed, ein kleines Hostel für Radreisende, bei denen wir das letzte Mal sowohl einige warme Klamotten sowie unsere Schlafsäcke gelassen hatten. Die Zeit in Bangkok nutzen wir, um unsere To-Do Liste abzuarbeiten: Visum beantragen, Wäsche waschen, Taschen aussortieren, Fahrrad reparieren und einem kleinen bisschen Sightseeing. Nebenbei kauften wir jede Menge Fahrradzubehör bei einem Radhändler – vor allem Flaschenhalter. Wir hatten schließlich vor noch laaange und durch trockene Regionen weiterzuradeln.

Nach drei Tagen ging es weiter: mit dem Nachtbus vom wohl größten Busbahnhof Südostasiens an die thailändische Grenze mitMyanmar (Birma). Völlig verwirrt erwachten wir, geweckt durch die Busbegleiterin: „MAE SOD!“. Der Bus war – bis auf uns – vollkommen leer. Schnell packten wir unsere Taschen und stürzten hinaus. Die Räder wurden gerade entladen. Während wir sie bepackten und der Bus beim Wegfahren fast über uns fuhr, beobachtete uns vom Tor des Busterminals aus bereits ein Radfahrer mit vollbepacktem Rad. Wir steuerten den Ausgang an und er kam uns entgegen. Der Thai mit dem Buff, der Sonnenbrille und dem krassen High-End-Rad stellte sich uns als „Yun“ vor. Er fragte direkt, ob wir gern duschen und frühstücken würden. Er sei ein Warmshowers Gastgeber aus Mae Sod und wir könnten gerne zu ihm kommen. Eigentlich war unser Plan am selben Tag noch über die Grenze nach Myanmar zu fahren, aber wir entschieden uns spontan der Einladung zu folgen und mit Yun zu fahren, auch wenn wir zu Beginn noch etwas skeptisch über dieses unerwartete Treffen und die Angebote waren. Es stellte sich schnell heraus, dass er einen tollen kleinen Radladen betreibt und sein Rad – auf Stand-by bepackt – nur zum Training jeden Morgen umherfährt. Als wir in seinem Shop duschten, nebenan lecker zum Roti-Frühstück eingeladen wurden und dann seinen Laden erkundeten, bot er uns an, bei ihm zu übernachten und noch einen Tag in Mae Sod zu bleiben. Auch dieses Angebot nahmen wir spontan an. Es sei ein anderes Radfahr-Pärchen in Mae Sod und wolle morgen nach Myanmar. Mit denen könnten wir doch einfach gemeinsam fahren, schlug Yun vor. So lernten wir kurze Zeit später die beiden Schweizer Jolien und Mirko kennen. Die beiden waren seit zwei Monaten unterwegs und sind von Singapur durch Malaysia nach Thailand gefahren und waren nun ebenfalls auf dem Weg nach Myanmar. Ihr Ziel: mit dem Rad zurück in die Schweiz. Dafür hatten sie sich ein Jahr frei genommen und die Reise im Voraus gut geplant. Gemeinsam putzten wir bei Yun unsere Fahrräder, bzw. putzte eher Yun sie für uns – sehr fachmännisch. Unsere Räder waren schon lange nicht mehr so sauber, sie sollten es leider aber auch nicht lange bleiben. Aber für diesen kurzen Moment war es sehr befriedigend.

Nach der Putzaktion hatten wir spontan einen Termin mit Thibauld aus Frankreich. Von ihm haben wir bereits in Laos von anderen Reisenden erfahren und waren neugierig auf seine Arbeit vor Ort. Der „evangelikale“ und „charismatische“, „wiedergeborene Christ“, als den sie beschrieben, war tatsächlich ein total energetischer und inspirierender Charakter. Wir trafen ihn im Borderline Café, das wir nachher durchstöberten und hübsche Karen-Handwerkssachen bestaunten. Thibauld, der vor drei Jahren aus Frankreich nach Myanmar reiste und hier traditionelle Musik und Kultur filmte, kam hier zum Glauben und fand seine Berufung darin, den Menschen in Mae Sod, bzw. in den Flüchtlingslagern um Mae Sod und auf der burmesischen Seite, zu helfen. Die Karen (lt. Internet, wir hatten immer „Kamer“ verstanden), die in Myanmar einen „staatlichen Genozid“ erleiden, flüchten nach Thailand und leben dort oft unregistriert und ohne Papiere in großen Flüchtlingslagern wie Mae La, eine Stunde außerhalb von Mae Sod, mit über 40.000 Geflüchteten bzw. staatenlos geborenen. Anfangs wurden sie noch gut aufgenommen, mittlerweile sind sie im Stadtbild Mae Sods nicht mehr so gern gesehen. Viele Hilfsorganisationen haben sich hier niedergelassen, um an der Grenze zu Myanmar den Geflüchteten zu helfen. So auch Thibauld. Er schmuggelt Hilfsgüter nach Myanmar. Bisher finanziert er seinen Aufenthalt von Erspartem. Jetzt baut er einen Moringa-Vertrieb auf (Superfood). Mit dem Vertrieb versucht er Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und die Hilfe zu finanzieren. Thibaud war eine beeindruckende Person und auch wenn er nicht viel Zeit hatte, mit uns zu Quatschen, sind wir sehr dankbar für diesen Einblick in seine Geschichte und sein Engagement.

Auf geht’s! Myanmar, wir kommen!

Am nächsten Morgen sollte es dann endlich nach Myanmar weiter gehen – gemeinsam mit Jolien und Mirko. Wir trafen uns vor Yuns Laden, denn die andern wollten noch ein paar Kleinigkeiten bei ihm besorgen. Erneut wurden wir von Yun, seiner Frau und der Ladenmanagerin überraschenderweise zum Frühstück eingeladen. Er hatte ein großes Buffet besorgt: unterschiedlichstes Gemüse, Reis, Tofu, Fisch! Dabei hatte ich schon etwas zum Frühstück eingekauft und Mirko und Jolien hatten im Hotel gefrühstückt. Nun denn, wir freuten uns dennoch über die Einladung und stärkten uns vor der Weiterreise. Und als wäre es nicht schon genug gewesen, zauberte Yun jedem von uns noch ein Lunchpaket auf den Tisch. Dann begleitete er uns noch bis zur Grenze, um dort Mirko und Jolien zu einem Outdoor-Laden und uns zur Post zu bringen. Im Outdoor-Laden dann traf uns ein kleiner, aber nicht unbedeutender Schock: die Verkäuferin lief doch tatsächlich mit einer großen, zitronenfarbenen Würgeschlange um den Hals im Laden herum. Beide waren schön anzusehen, aber mit so etwas hatten wir dann doch nicht gerechnet.

Dieser Überraschung folgte dann direkt die nächste. Yun verkündete uns, dass er uns nicht nur bis zur Grenze, sondern auch darüber hinaus begleiten und uns in Myanmar in den ersten Tagen den Weg weisen würde. Wir waren platt. Dieser Mann steckte voller Spontanität und Überraschungen und das mit seinen 62 Jahren. Er betonte immer wieder in seiner fröhlichen, unbeschwerten Joda-Art, dass er schon ein alter Mann sei – darüber konnten wir nur lachen.

Nun denn – also zu fünft nach…

Myanmar

Nach dem Grenzübertritt (dieser dauerte aufgrund der neuen Corona-Health-Checks etwas länger als gedacht) fuhren wir aus der Stadt hinaus, auf gut asphaltierten Wegen, aber in diffusem Licht und rauchiger, staubiger Luft.

Fahrbahnwechsel am Grenzübergang – in Myanmar fährt man wieder rechts!

Health Check bei der Einreise. Corona ist selbst in Myanmar am 29. Februar schon Thema.

So viele Reiseräder…

… und dann kamen da noch 2 mehr: Joyce und Fabio aus Brasilien queren just nach uns.

Vom vielfbefahrenen Highway biegen wir bald auf den „alten Highway“ ab – eine kurvenreiche schmale Bergstraße durch Natur und abgelegene Dörfer.

Die Bambushütten werden mit Laub gedeckt. Im staubtrockenen Klima der Feuer-Saison ein einziges grau in grau – und doch spannend, wie einfach doch so ein Haus gebaut sein kann 🙂

Und wenn man …

… dann ganz genau hinsieht …

Im grauen Dunst der brennenden Felder und Wälder muss man manchmal etwas genauer hinsehen.

Wir aßen in einem Straßenlokal zu Mittag für umgerechnet knapp sechs Euro für fünf Personen, bevor es dann den Berg hochging – 800 Höhenmeter. Der Weg war schön und kaum befahren. Wir kamen an mehreren Tempeln vorbei, sahen Mönche in einem uralten Mini an uns vorbeidüsen. Als wir schließlich an einem kleinen Holzverschlag mit kleinem Laden-Tisch davor Rast machten, etwas Tee tranken und getrocknete Bananen snackten, wendeten sich plötzlich alle Köpfe der Radler ungläubig staunend dem entgegen, was da die Bergstraße herunterkam: ein Elefant. Und oben drauf ein junger Bursche in dessen Genick. Wir fühlten uns wie im Traum. Und er starrte mindestens genauso fasziniert auf uns und unsere beladenen Räder herab, wie wir auf ihn und sein Reittier. Doch letzteres trug ihn – völlig unbeeindruckt – einfach davon.

Dann, nach einigen weiteren Wendungen, Klostern, bemalten Felsen mit Stupaspitzen und Bauern, die im trockenen Gras arbeiteten, genossen wir endlich die lange, lange Abfahrt. Erst auf guten, dann auf sehr holprigen, zentimeterdick mit Staub bedeckten Straßen. Das ging an die Substanz unserer Räder. Die Rauchfahnen, die wir vom Berg aus noch aufsteigen sahen, wurden nun zu Flammensäumen, die sich durch das Unterholz zu beiden Seiten des Weges fraßen. Inmitten des Buschbrandes und auf teilweise knöcheltief staubigen Straßen brach dann noch Lisas Frontgepäckträger von der Gabel, was sie damit löste, dass sie die Radtasche von dort quer über ihre Hinterradtaschen schnallte. Im zunehmenden Zwielicht, Rauch und Schweiß unseres Angesichts, hofften wir auf ein rasches Ankommen.

Als es schon dunkel wurde bog Yun endlich in einen Hof ein und erklärte, er wolle hier nur kurz ein Bier trinken, bevor es weiter geht. Wir waren schon ziemlich am Ende unserer Kräfte für den heutigen Tag. Chris, erst irritiert und genervt, freute sich bei diesen Worten dann doch sehr über die Aussicht auf ein kühles Bier. Wie sich herausstellte war das jedoch nur ein Scherz. Wir waren nicht zum Biertrinken hier – besser: wir hatten unser Tagesziel doch schon erreicht – das Haus der Familie von Yuns Ladenmanagerin. Diese nahmen uns neugierig, freundlich und herzlich auf. Sie hatten ein Festessen für uns gekocht und uns Plätze unter ihrem Dach frei geräumt, wo wir schlafen dürften.

Wir aßen zu fünft um einen kleinen runden Tisch und wurden königlich bewirtschaftet, in einem Haus, das nicht an die Elektrizität angeschlossen war (sie hatten eine Solarpanel für ein bisschen Licht am Abend). Wir konnten davon ausgehen, dass diese Familie das beste Essen für uns gekocht hatte und dabei keine Kosten gescheut hat, obwohl sie sichtlich wenig hatten. Zudem ist es in Myanmar verboten Ausländer im eigenen Haus aufzunehmen. Diese müssen in Hotels oder dafür vorgesehenen Unterkünften untergebracht werden. Das wir auch streng kontrolliert. In dieser Nacht jedoch bekamen wir keinen Besuch von Offiziellen.

Nachdem wir gegessen hatten, wurden die Reste in die Küche geräumt, wo sich die Familie versammelte und sie verputzte. Es war schon ein komisches Gefühl so bevorzugt zu werden und es war uns allen auch ein wenig unangenehm – allen bis auf Yun, der ja wusste was passiert.

Nach einer kurzen Dusche im Hof (für alle vorbeikommenden Motoradfahrer waren wir der Hingucker schlechthin), fielen wir auf unsere Matten unter dem Hausaltar und schliefen ein.

Am nächsten Morgen wurden wir erneut mit gutem, reichlichem Frühstück verabschiedet, bevor es auf die staubigen Pisten ging, die in keiner Karte verzeichnet waren. Später fuhren wir auf Asphalt und Betonwegen, vorbei an Dorfgemeinschaften, die die Straße betonierten und einen Spendentopf aufgestellt hatten. Yun erklärte, dass die Regierung sich nicht um die Straßen in Kamer Gebieten kümmert. Wir kamen in eine Kleinstadt, in der wir uns mit Longyis (Wickelröcken die von Männern und Frauen gleichermaßen getragen werden) eindeckten.

An einer von vielen Spendenstellen für Pagodas blieben wir stehen, aßen Melonen und Yun schickte Chris zum Fotografieren zur Pagoda, 600 Meter abseits des Weges. Diese war sehr pompös. Ein Mann führte Chris zum Goldenen Berg hinauf, wo er sich niederwarf und Chris bedeutete es ihm gleichzutun. Aus Respekt aber mit flauem Gefühl gehorchte er, zu Gott betend.

Wir kamen an jeder Menge Pagoden und den dazugehörigen Buddhastatuen vorbei

Bereits als bei der Melonen-Zoll-Pagoda von oben hat man es Wummern hören. Wir kamen in eine Siedlung, in der man irgendetwas mit derart lauter Musik feierte, dass wir ernsthaft Angst um unsre Trommelfelle hatten. Wie hielten die tanzenden Menschen vor den Lautsprecherwägen den Höllenlärm aus?! Uns tun bei der Erinnerung an die sich eingebrannten Beats noch die Ohren weh.

Am Abend, pünktlich zum Sonnenuntergang, gelangten wir schließlich an unser Tagesziel Mawlamyaing, wo Yun uns in einem Guesthouse absetzte, sich plötzlich verabschiedete, uns erklärte, dies wäre das Last-Goodby und verschwand. Wir waren etwas perplex und konnten nicht recht glauben, dass Yun auf einmal so verschwinden würde.

Wir gingen zu viert Abendessen beim Inder um die Ecke. Zuvor wurden wir von dem Rezeptionisten gewarnt, nicht auf den Nachtmarkt zu gehen, um Essen zu holen. Den meisten Ausländern würde vom Essen dort schlecht werden und er müsse täglich Medikamente verteilen. Er empfahl uns das chinesische und indische Essen um die Ecke. Es half jedoch nichts – zumindest nicht für Lisa, die sich die ganze folgende Nacht hin übergab und kaum ein Auge zutat. Keine Ahnung, wann es ihr das letzte Mal so schlecht ging und sie sich so elend fühlte. Aber es war das erste Mal auf dieser Reise.

Am nächsten Tag wollten wir eigentlich mit Mirko und Jolien weiterfahren. Zudem war Joliens 30ster Geburtstag und den wollten wir gerne mit ihr feiern. Nun denn, es sollte nicht sein. So geschwächt und müde wie Lisa war, war nicht an Fahrradfahren zu denken. Nicht in an die 40 °Celsius. Während sie das Bett hütete, ging Chris mit Mirko und Jolien zum Geburtstagsfrühstück und schaute danach mit Yun die Stadt an. Der stand am Morgen nämlich doch einfach wieder vor dem Hotel – er hörte einfach nicht auf uns zu überraschen. Wobei das eigentlich weniger überraschend kam. 😉

Joliens Geburtstags-Abschieds-Selfie mit der Gäng

Zu Besuch in Yuns bescheidener Unterkunft

Während Chris für Lisa noch Bananen und Brot besorgte, kam er an einem der unzähligen Stände vorbei, an denen meistens Frauen, zwischen fleckigen Gläsern, Dosen und Schalen, denen würzige Aromen entstiegen, grüne, herzförmige Blätter mit kleisterartiger Paste bestrichen und mit Betelnussscheiben, Tabak, Gewürzen und Honig belegten, ehe sie diese zu kleinen Päckchen falteten und an ihre Kunden verkauften. Oder in Chris Fall – verschenkten. Wir haben auf dem bisherigen Weg durch Myanmar ständig Menschen, Männer wie Frauen, diese Mischungen kauen sehen, die deren Zähne rot färbten und sie veranlasst, ständig roten Schlonz in der Gegend herumzuspucken. Aus diesem Grund war uns das traditionsreiche Betel-Kauen auch erst einmal sehr unsympathisch. Das Lächeln der Menschen war dennoch meist interessant und schön.

Diese Fotos zeigen einen Betelnuss-Stand auf einem Markt am Inle-See. Hier sind es keine Scheibchen, sondern Stückchen und die Kunden mitunter sehr jung. Aber vielleicht holen sie den Stoff ja auch nur für die Eltern, den Onkel oder die Tante hinter einem der anderen Marktstände.

In diesem unbeobachteten Moment auf der Straße schlug Chris dann doch zu und probierte die Volksdroge, die ihn etwas an das Koka-Blätter-Kauen der Andenvölker erinnerte. Das etwas zu große Kaupäckchen erfüllte seinen Mund erst mit würziger Frische, dann mit der Süße des Honigs und schließlich mit einer leicht scharf Schmeckenden Taubheit, die sich vom Mund aus langsam Richtung Kopf ausbreitete. Der Ekel über den Tabakgeschmack, der sich nach und nach durch setzte und die Angst vor rotgefärbten Zähnen ließen ihn aber nicht weit kommen und so spuckte er, kaum mehr als 200 Meter weiter die Straße hinab, den Betel-Tabak-Schlonz über die Brüstung der Uferpromenade in den Fluss. Etwas angewidert aber beschwingt durch diese neue Erfahrung und vielleicht auch durch die betelbedingte Leichtigkeit im Kopf, brachte er die Bananen zu Lisa. Und putzte erstmal mehrfach hintereinander seine Zähne.

Am nächsten Tag dann packten wir unsere Sachen und fuhren weiter, obwohl wir es hätten bleiben lassen sollen. Lisa fühlte sich etwas besser, konnte auch frühstücken, war aber immer noch sehr schlapp und müde. Nachdem wir unsere Räder in einem Radladen von Yuns Freunden noch einmal durchcheckten und reparierten und wir sogar einige neue Rohrschellen mit Lochbohrung als Ersatzteile für die Frontträgeraufhängung machen lassen konnten, brachte Yun uns noch bis zur Stadtgrenze. Dort verabschiedeten wir uns endgültig von dem herzlichen, liebevollen Thai, der uns so viel Freude bereitete.

Farewell, dear friend!

Erst spät, obwohl wir nur 42 km gefahren sind, kamen wir in Zin Kyiak an, wo Chris am nächsten Morgen zu einer Pagoda auf dem Berg fahren wollte. In diesem Ort gab es kein Hotel, was uns vor eine weitere Herausforderung stellte. Noch guter Hoffnung schoben wir unsere schweren Räder den extrem steilen Berg bis zum nächsten Kloster hinauf. In Thailand hatten wir gute Erfahrungen mit der Gastfreundschaft der buddhistischen Mönche gemacht. Noch auf dem Weg nach oben kam uns ein Mann entgegen, der schwer humpelte. Mit Händen und Füßen erklärten wir ihm, wonach wir suchten und er nahm uns (bzw. nur Chris, weil Lisa als Frau mit kurzen Hosen das Kloster nicht betreten durfte) mit zum Abt des nächsten Klosters, warf sich vor diesem nieder und bedeutete Chris das gleiche zu tun. Er erklärte dem Abt unsere Situation, woraufhin dieser recht streng und abwehrend reagierte und uns bedeutete, dass wir hier nicht willkommen waren. Der Mann gab jedoch nicht so einfach auf, nahm uns von einem Kloster mit ins nächste und fragte sich durch, bis er uns zu einem kleinen Haus brachte, in dem ein einzelner Mönch saß. Wieder wurde uns bedeutet, uns vor dem Mönchen auf den Boden zu werfen. Es ist ein recht komisches Gefühl. Dieser Mönch jedoch war jedoch gutmütig und so konnten wir in seinem Haus unser Zelt aufstellen und für eine Nacht dort bleiben.

Wir waren beruhigt, wurden mit Tee und Kaffee versorgt, bekamen Wasser, um uns zu waschen. Kurz bevor Lisa sich schon auf ihre Isomatte verkrümeln wollte (nach einem erneut sehr aufregenden und sehr anstrengenden Tag) und während Chris sich noch Waschen war, kam dann doch noch „Besuch“. Die Dorf-„officals“ standen in der Tür, zusammen mit Victoria, einer Amerikanerin, die übersetzen sollte. Wir, also auch der etwas verdutzte, dafür frisch gewaschene Chris, wurden gefragt, wo wir herkamen, wohin wir wollten, ob wir geplant hatten hier zu übernachten, und so weiter und so fort. Erst wurde uns gesagt, dass noch Busse in die nächste Stadt mit Hotel fahren würden und wir einen dieser Busse nehmen sollten. Nach ein paar weiteren Erklärungen und dem Abfotografieren unserer Reisepässe, willigten sie jedoch ein, dass wir für eine Nacht bei dem Mönch bleiben durften. Uns fiel ein Stein vom Herzen. Fünf Minuten später lagen wir in unserem heißen Zelt und schiefen ein.

Am nächsten Morgen stellten wir noch unsere Taschen bei der Peace-Corps-Freiwilligen Victoria ab, bevor wir uns auf unseren Weg zum Fuß des Berges machten.

Von der Dachterrasse der Wohnung Victorias beobachteten wir einen Militärkonvoi nach Süden durch die Hauptstraße des Ortes rattern.

Während Chris die knapp 900 Höhenmeter bis zum Kloster hochstrampelte, setzte sich Lisa unten im Dorf zwischen den dortigen Klöstern auf eine Bank. Sie wollte die angekündigten 3 Stunden, die Chris für seine Tour veranschlagte, nutzen um ihren Krimi zu lesen, den sie sich in Bangkok bei Parn & Neemo eingepackt hatte. So stellte sie sich einen gemütlichen Vormittag im Schatten mit wenig Bewegung vor. Gemütlich im Schatten war es dann auch, nur das Lesen konnte sie vergessen. Kurz nachdem Chris gegangen war, setzte sich eine ältere Nonne zu ihr auf die Bank und begann ein Gespräch. „Gespräch“ ist etwas viel gesagt, denn reden konnten sie nicht wirklich miteinander. Sie verstand so wenig Englisch wie Lisa Burmesisch. Aber irgendwie klappte es doch. Zwischenzeitlich gesellten sich immer wieder Leute aus dem Dorf zu ihnen. Männer, Frauen, Kinder kamen, spielten Ball und verabschiedeten sich wieder. Ein Lehrer war auch dabei, der konnte sogar ein wenig Englisch und erklärte den anderen, was sie hier machte. Es war interessant, dieses Dorfleben mitzuerleben. Anscheinend war Lisa jedoch mindestens genauso interessant. Die Zeit verging. Sie boten ihr Tee, Gebäck, Bonbons und Getränke an. Die Nonne brachte ihr ein paar burmesische Wörter bei, die sie alle schon wieder vergessen hat und freute sich sehr über die Bilder ihrer Familie, die wir vor Beginn der Reise extra hierfür hatten entwickeln lassen.

Chris war indessen eine Serpentine nach der anderen hinaufgestrampelt. Er genoss den schweißtreibenden Kampf gegen die Erdanziehungskraft bei 40° Celsius und streckenweise 20 bis 35 Prozent Steigung, vor allem in den Kehren.

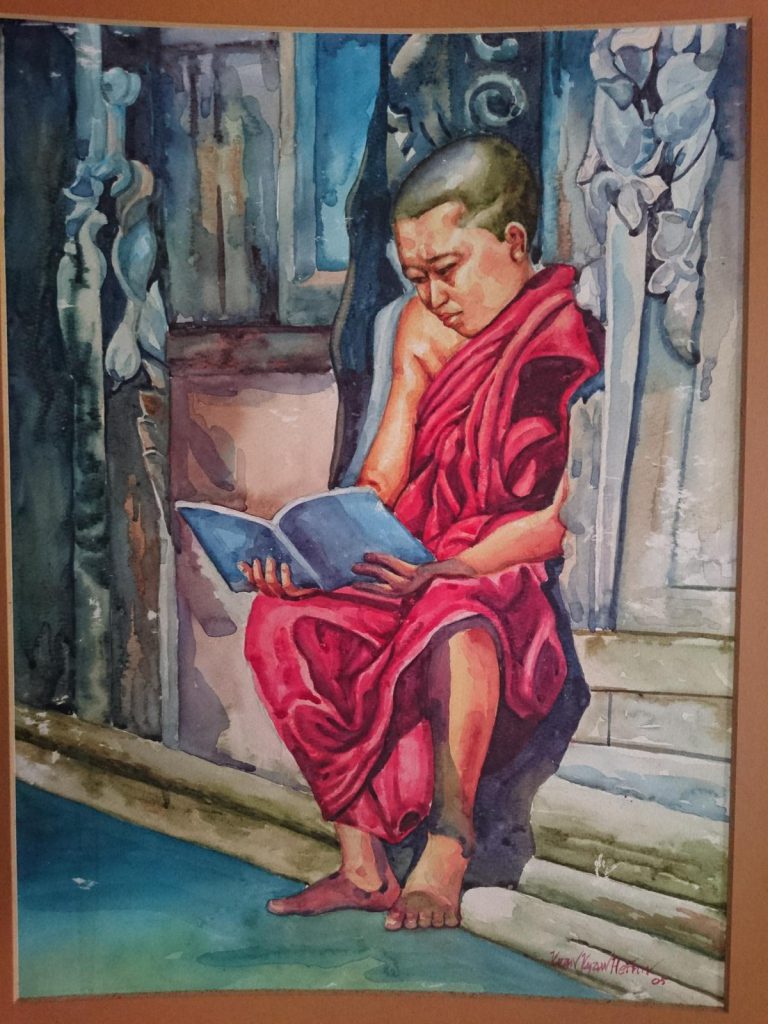

Und nicht nur die Höhe mit den immer weiteren Ausblicken über das Land belohnten ihn dafür, sondern auch die Einladungen der Mönche, die ihn immer wieder in ihre am Wegrand liegenden Kloster einluden, Tee, Kaffee, Wasser, Energydrinks sowie Obst und Kekse anboten. Die Begegnungen mit den buddhistischen Geistlichen waren schön und ihre Einladungen ehrten ihn. Hier machte Chris jedoch auch eine Entdeckung die ihn etwas betrübte, nämlich die sehr hetzerische Titelseite einer Zeitung, die laut Impressum u.a. von Mönchen herausgegeben wurde (was Chris den Fotos entnahm) und die in fetten Lettern erklärte, dass Myanmar vom Islamischen Staat mit der Zerstörung bedroht würde. Ziemlich haarsträubende Behauptung, ist dessen Einflussgebiet doch mehrere Tausend Kilometer entfernt. Doch unterstreicht dieser Fund, was wir davor und danach noch über Religion, Politik und Macht in Myanmar lernen sollten: die buddhistisch-religiöse und politische Führung im Land stellt die muslimische Minderheit, insbesondere die Rohinya, unter Generalverdacht und bezichtigt sie, eine Religion des Terrors zu leben und zu fördern, welcher die friedliebenden Buddhisten des Landes schutzlos ausgeliefert wären. Wären – gäbe es nicht die extreme systematische Diskriminierung und Vertreibung muslimischer Gemeinschaften bis hin zu ganzen Ethnien. Würde man nicht deren Häuser und Dörfer niederbrennen, damit sie nicht zurückkehrten. Würde nicht der buddhistische Klerus Myanmars Diffamierung und Hetze selbst übers Land treiben und Menschen ins Unglück stürzen, Elend und Not über sie bringen… Wir hatten den Buddhismus in allen vorangegangen Ländern, aber insbesondere Laos und Thailand als überaus friedfertige Religion wahrgenommen, Mönche und Landsleute als die entspanntesten und großzügigsten Menschen während der Reise kennengelernt. In Myanmar mussten wir dann feststellen, dass Macht und Angst sowie das geschickte Spiel mit ihr, scheinbar auch einen anderen Buddhismus gebären können.

Verglichen mit den streng dreinblickenden Fotografien hoher Geistlicher, die man oft an öffentlichen Gebäuden und Klostern fand sowie dem garstigen Abt und seinen Kollegen, die uns am Vortag kaltschnäuzig abwiesen, waren die Mönche die Chris hier traf ihm gegenüber sehr aufgeschlossen, interessiert und großzügig. Zeigt sich halt doch wieder: Verallgemeinerungen sind Quatsch und Menschen sind nicht ihre vermeintlichen politischen oder ideologischen Ansichten.

Oben auf dem Berg tappste Chris dann (bereits etwas in Eile geraten, hatte der lange und unterbrechungsreiche Aufstieg ihm doch viel Zeit gekostet) durch die Gänge und über die Plätze des Bergklosters Zin Kyiak. Buddhastatuen, Stupas und Co hatte er bereits zu genüge gesehen und so galt sein Blick vor allem den kuriosen Details und den sagenhaften Aussichten von dort oben.

Du siehst richtig: Das Mädel hält den Tieger am Schwanz fest, damit er sich nicht auf dich stürzt.

Manchmal braucht so eine Stupa eben auch mal eine kleine Renovierung.

Jepp…. schon etwas creepy, die Alte –>

Mit heißen Bremsscheiben und durchgerüttelt und -geschüttelt kam Chris dann schließlich wieder in der Siedlung am Fuß des Berges an, wo er Lisa mit einer alten bebrillten und kahlgeschorenen Nonne auf einer Bank sitzend fand. Daneben eine Gruppe von Frauen und einige spielende Kinder. Als sie Chris erblickten verfinsterten sich ihre Blicke etwas…

Lisa hatte ausgerechnet, dass Chris, wenn alles gut gehen würde gegen 14 Uhr zurück sein würde. Als er jedoch um 16:30 Uhr immer noch nicht da war, wurde sie etwas unruhig und vor allem die Nonne und die Dorfbewohner schüttelten die Köpfe über ihren Mann, der sie hier sitzen lies und forderten sie auf ihn anzurufen. Zum Glück kam Chris in genau diesem Moment – empfangen von den vorwurfsvollen Augen der Frauen. In dem Moment tat er Lisa etwas leid.

An diesem Tag fuhren wir noch 30 km weiter bis Thaton und suchten uns ein Hotel für die Nacht. Am nächsten Morgen fuhren wir für umgerechnet sechs Euro zu zweit mit den Rädern im Zug nach Yangon. Yangon ist die größte Stadt in Myanmar und es gibt schöne Ecken in dieser Stadt, die muss man jedoch aufmerksam suchen.

Über die Zugfahrt möchte ich (Lisa) gerne noch ein paar Worte verlieren. Ich denke es war die spannendste, aber auch langsamste Zugfahrt, die ich je erlebt habe. Für ca. 200 km fuhren wir 10 Stunden mit dem Zug. Dieser wackelte, ruckelte und zuckelte langsam vor sich her, vorbei an abgebrannten oder noch brennenden Feldern, kleinen Dörfern mit laubgedeckten Bambushäusern. Die Zugtüren standen offen und man konnte sich nach Lust und Laune nach draußen hängen (nur sollte man aufpassen, nicht von einem am Rand stehenden Busch gepeitscht zu werden). An den Decken hingen Ventilatoren, die nur mäßig gut funktionierten. Ab und zu mussten wir sie mit dem Finger anstubbsen, damit sie sich wieder drehten. Wobei sie das jedoch meist so langsam taten, dass nicht merklich Wind bei uns ankam, in dem viel zu heißen Upper-Class-Zugabteil. Immer wieder kamen (wie in den Zügen Südostasiens so üblich) HändlerInnen vorbei. Hierzulande trugen sie ihre Körbe und Eimer auf den Köpfen und boten daraus Essen und Getränke feil. Mit burmesischem Essen sind wir jedoch vorsichtig geworden, vor allem, wenn es nur noch lauwarm war. Fleisch kauften wir ja ohnehin nicht. Also kauften wir eine Mango und hielten uns unsere knurrenden Mägen.

Als es schon dunkel wurde, kamen wir in Yangon an. Anscheinend gab es hier einen Stromausfall. Die Stadt war stockfinster und so bekamen wir einen ersten etwas schummrigen, gruseligen Eindruck von dieser Metropole. Vor manchen Läden und Restaurants brummten laute Dieselgeneratoren. In anderen wurden kurzerhand einfach Kerzen auf die Tische gestellt – perfekt für ein hübsches Candle-light-Dinner auf Plastikstühlen mit dem Liebsten. Wir hielten uns von den schmuddeligen Kantinen fern und holten stattdessen in einer Bäckerei einfach eine Kleinigkeit zum Abendessen (Fehlgriff: die Käsebrötchen waren natürlich nicht salzig herb, sondern süß) und fuhren zu unserem Hotel.

Der nächste Tag war der 06. März 2020 und somit ein Freitag. Wir sind recht spät aufgestanden, haben die Visaanträge für Indien ausgefüllt (und das Datum mehrfach aufgeschrieben, weshalb es nun auch hier steht 😉 ) und waren Geldabheben und -wechseln. Während Chris beim Geldwechsler war, passte ich (Lisa) draußen auf die Räder auf und machte folgende Beobachtung: In Myanmar laufen so gut wie alle (Männer, Frauen und Kindern) in Wickelröcken herum – sogenannte Longyis. Das ist uns natürlich auch schon vorher in den Dörfern aufgefallen. Hier in der Stadt ergab sich ein für mich dennoch etwas abstruses Bild: Die Banker, Manager und sonstige wichtige Personen hatten bunte Wickelröcke an und dazu gebügelte, karierte oder weiße Hemden. Auch die Teenager, die in Straßenlokalen arbeiteten, trugen selbstbewusst die traditionelle Kleidung. Eine Sache, die ich sehr bewundernswert fand: Alle konnten selbst mit langem Wickelrock Fahrrad fahren!

Kurz vor Dienstschluss standen wir an der indischen Botschaft. Die Leute waren sehr nett, nahmen unsere Anträge jedoch nicht mehr entgegen. Dies muss am Vormittag geschehen. Wir könnten also sehr gerne am Dienstag wiederkommen. Die Bearbeitung der Anträge würde dann ca. drei Werktage dauern. Wir rechneten: Bis Dienstag waren es noch drei Tage, dann nochmal drei Tage bis wir unsere Pässe mit Visum (falls wir es bekommen würden) wieder abholen könnten. Das würde bedeuten eine Woche in Yangon verbringen zu müssen, ohne die Orte Myanmars anschauen zu können, die wir eigentlich noch sehen wollten (Bagan und den Inle See). Kurzerhand entschlossen wir uns also dazu, nicht zu viel Zeit in Yangon zu verschwenden und mit dem Bus nach Mandalay zu fahren. Dort gab es auch ein indisches Konsulat, das Visumsanträge entgegennahm. Von Mandalay aus, so planten wir, könnten wir dann an den Inle Lake und von dort mit dem Rad nach Bagan und zurück nach Mandalay fahren, unser Visum abholen und dann an die indische Grenze radeln. Wir ärgerten uns also nur kurz über die verpasste Möglichkeit die Visumsanträge nicht am Vormittag schon in Yangon abgegeben zu haben. Und wir sollten uns sogar noch darüber freuen, dies nicht getan zu haben…

Neben riesigen Pagoden steht hier in Yangon auch die ein oder andere alte, große Kirche – so wie dieser katholische Sakralbau, die angeblich größte Kirche Südostasiens.

Wir waren gespannt auf den Rest dieses Landes, das bisher keinen leichten Start mit uns hatte. Harsche Bedingungen, teils furchtbare Straßen, nervtötende Hupen, Trockenheit, Rauch, Hitze und dann noch nicht mal gutes Essen. Jedoch wollten wir Land und Leuten gerne noch eine zweite Chance geben, hatten wir doch von so vielen Menschen gehört, dass Myanmar bezaubernd schön sei.

Lisas Exkurs: Sklaverei in Myanmar

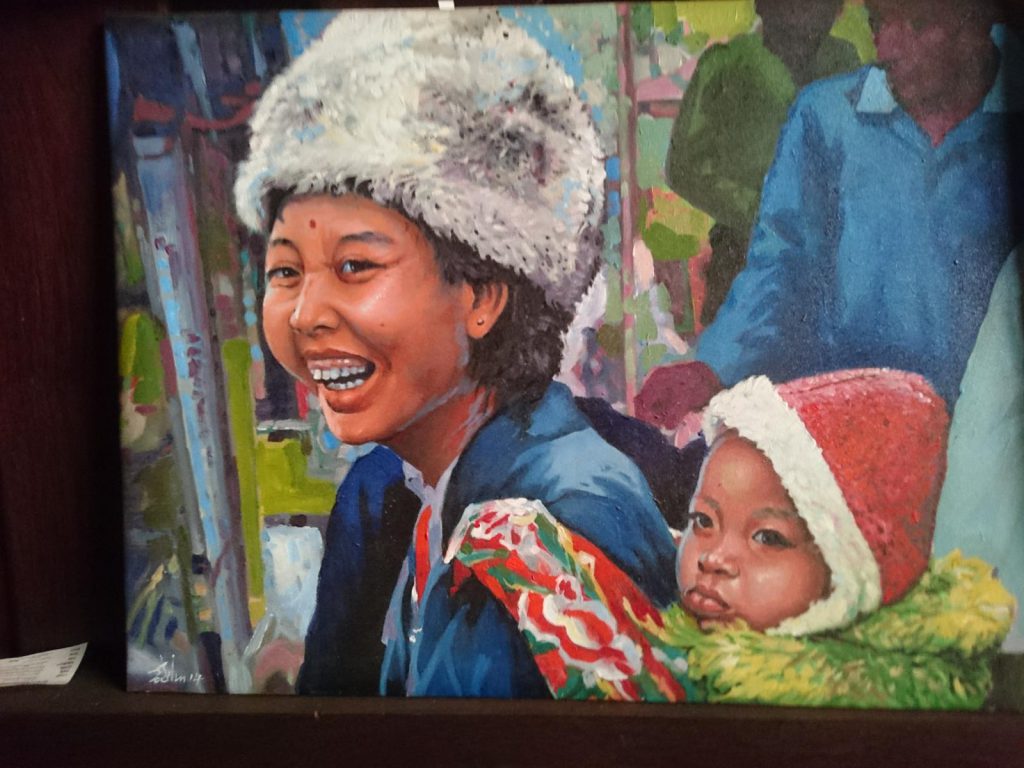

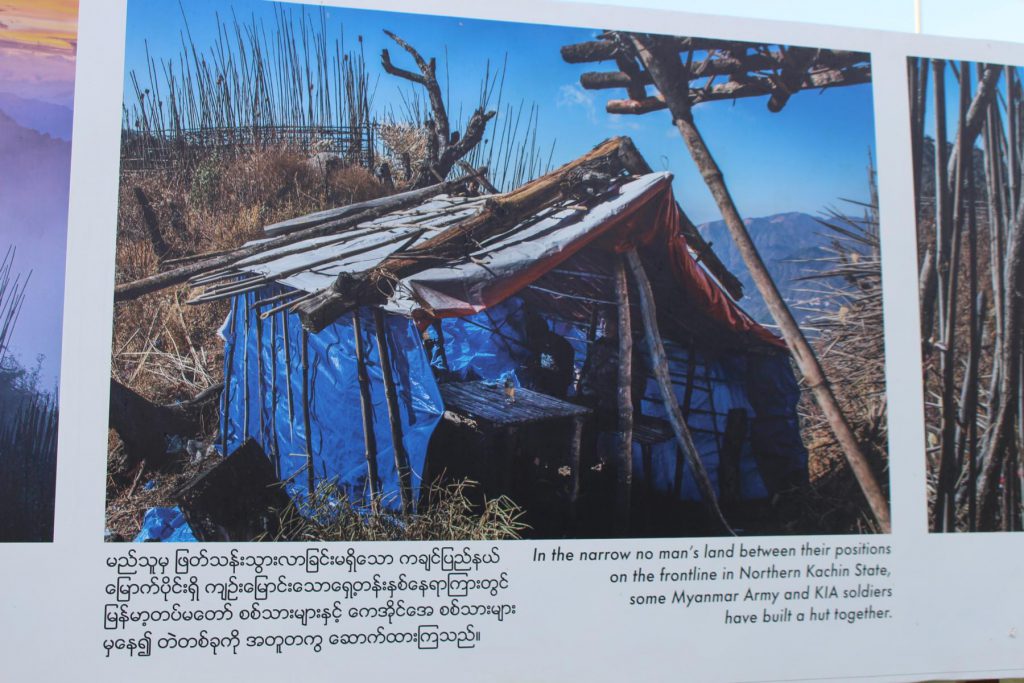

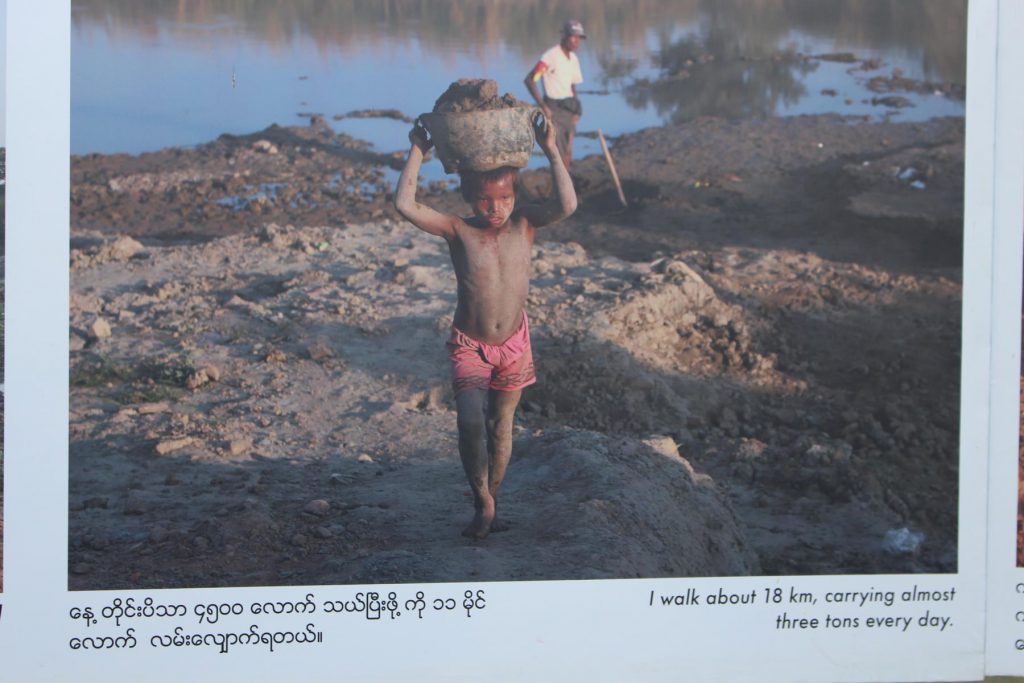

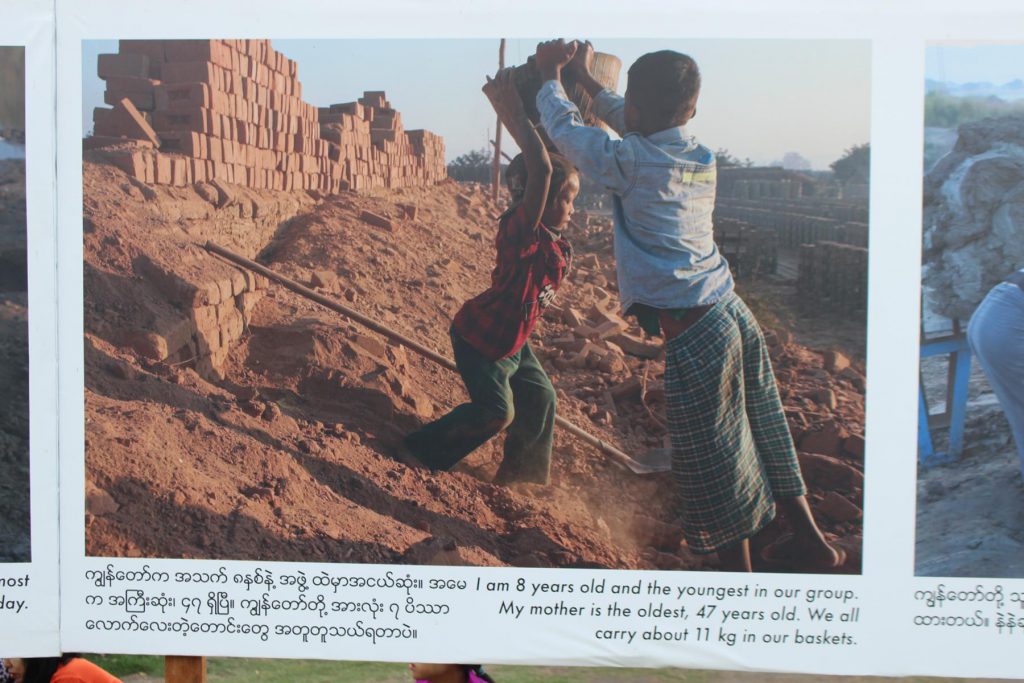

Bevor wir schließlich den Bus nach Mandalay nahmen, besuchten wir in Yangon (eher zufällig) eine Fotoausstellung mehrerer NGOs auf einem zentralen Platz in der Stadt. Dort wurden sehr spannende und wichtige Themen weltweit, aber auch Myanmar betreffend thematisiert. Es ging unter anderem um Kinderarbeit und Sklaverei, Landenteignung und Krieg in Myanmar, um Drogensucht, das Tragen von Kopftüchern und das Leben und Arbeiten in Kleiderfabriken. Lisa war erstaunt, dass es in einem Land, dass mehr oder weniger von einer Militärdiktatur geführt wird, eine solche Ausstellung mitten in der Stadt möglich war.

Ausgebeutet auf Plantagen

Die Friedenshütte mitten im Kampfgebiet

Eine der Foto-Stories, die dort geteilt wurden, möchte ich (Lisa) euch gerne weitererzählen. Sie erzählt von einem acht Jahre alten Jungen, der mit seiner Familie in einer Ziegelbrennerei arbeitet. Zehn Stunden am Tag schleppt er 11 kg schwere Körbe voll Dreck – jeden Tag legt er so 18 km zurück. Dabei trägt er ca. 3 Tonnen am Tag. Sein Tagesverdienst liegt bei 2,30 Euro. Er verdient mit seiner ganzen Familie nicht genug, um sich das Essen für den Tag leisten zu können. Deshalb müssen sie sich von dem Besitzer der Brennerei Geld leihen, um genug Lebensmittel kaufen zu können. So bleiben sie in dem Schuldenkreislauf. Die Geschichte erzählt von dem Leben eines bestimmten Jungen in Myanmar. So wie er ist jedoch mindestens jedes zehnte Kind in Myanmar von Kinderarbeit betroffen. Die Familie lebt in moderner Sklaverei. Weltweit sind laut Angaben von IJM mehr als 40 Millionen Menschen von Sklaverei betroffen. 10 Millionen davon sind Kinder.

Die Photo-Story von „Weirdo“

Auch wir sind während unserer Reise an solchen Ziegelbrennereien in Myanmar vorbeigefahren. Natürlich haben wir keine Ahnung, ob die Menschen, die dort leben und arbeiten unter fairen Bedingungen beschäftigt wurden. Aber es macht nachdenklich und traurig. Wie gut haben wir es da in Europa?!

Ich möchte diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, ohne euch in diesem Zusammenhang etwas über die Arbeit von IJM zu erzählen. Seit geraumer Zeit unterstützen wir die International Justice Mission (IJM). Eine christliche Organisation, die sich gegen moderne Sklaverei weltweit einsetzt. Durch manche Länder, in denen die Organisation wirkt, sind wir mit dem Fahrrad gefahren oder wollen dort noch fahren (Thailand, Kambodscha, Indien). IJM arbeitet gemeinsam mit den Behörden vor Ort und die Mitarbeiter kümmern sich mit Sozialarbeitern und Psychologen um die Nachbetreuung der Menschen, die bereits von Sklaverei befreit werden konnten.

Wie viele der Produkte, die wir im täglichen Leben brauchen mit Sklaverei zusammenhängen könnten hätte ich nie gedacht. IJM zählt hier zum Beispiel Blumen, Schmuck, Handy, Reis, Kaffee, Kleidung, Make-Up und Schokolade auf. Es gibt viele Dinge, die wir tun können, um dem entgegenzugehen. Der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass es so etwas tatsächlich noch gibt auf dieser Welt. Der zweite Schritt, den jeder von uns tun kann, ist bewusst einzukaufen. Nicht zu Letzt können wir die wunderbare Arbeit von IJM auch finanziell unterstützen. Wenn ihr euch dazu informieren wollt, dann schaut doch auf ihrer Internetseite vorbei: www.ijm-deutschland.de

Mandalay

Ich (zur Abwechslung benutze auch ich, Chris, jetzt mal die erste Person) will mich nicht beschweren. Das Reisen macht wirklich Spaß. Aber es kann auch so anstrengend sein. Und ich meine nicht das Radfahren. Ich meine das NICHT-Radfahren.

Die Busfahrt nach Mandalay ließ uns ziemlich schlaflos. Obwohl die Straßen gar nicht so schlecht waren und wir von der knapp 20 Kilometer Anfahrt per Rad zum Busbahnhof quer durch die Stadt schon ziemlich fertig waren, kamen wir kaum zur Ruhe. Was unter anderem an den ständigen Pausen lag, die der Fahrer machte und zu denen alle Fahrgäste den Bus zu verlassen hatten. Mitten. In. Der. Nacht. . .

Etwas zu früh am Morgen für meinen Geschmack kamen wir in Mandalay an. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, die jungen Mönche hingegen schon auf dem Weg und bettelten uns ziemlich direkt um Almosen an. Wir waren fix und fertig, mussten auf Toilette, hatten Durst, wollten Schlafen – mussten aber die Fahrräder wiederbeladen. Und währenddessen standen die kleinen Jungs um uns und warteten mit ihren Töpfen darauf, dass wir ihnen endlich etwas gaben. Sie bekamen auch etwas Geld, gar nicht so wenig. Sie zogen ab. Dann kamen die nächsten.

Wir machten also, dass wir davonkamen, bevor wir kein Geld mehr in der Tasche hatten. Schließlich hatten wir hier in Myanmar ja jede Nacht Hotels zu bezahlen. Also strampelten wir los durch die kühle Morgenluft, machten uns auf Richtung Stadtzentrum und zu dem Hotel, das Chris als bezahlbar und sauber online identifizierte. Dort angekommen konnten wir zwar noch nicht einchecken, da unser gebuchtes Zimmer noch nicht frei war, aber immerhin die Taschen abladen, Frühstücken und die Toilette benutzen. Vor dem Hotel lernten wir dann noch Jay kennen, einen Radreisenden aus Manipur, Indien. Er war die 7 Monate zuvor mit dem Rad durch Südostasien gereist und da er als erster Inder aus Manipur solch eine Unternehmung machte, unterstütze ihn die Regierung dabei so gut sie konnte. Und zusammen mit der Tatsache, dass das Konsulat in Mandalay an jenem Tag noch geschlossen war, rettete uns diese Begegnung womöglich noch davor, einen teuren Fehler zu machen. Denn…

Oh oh!

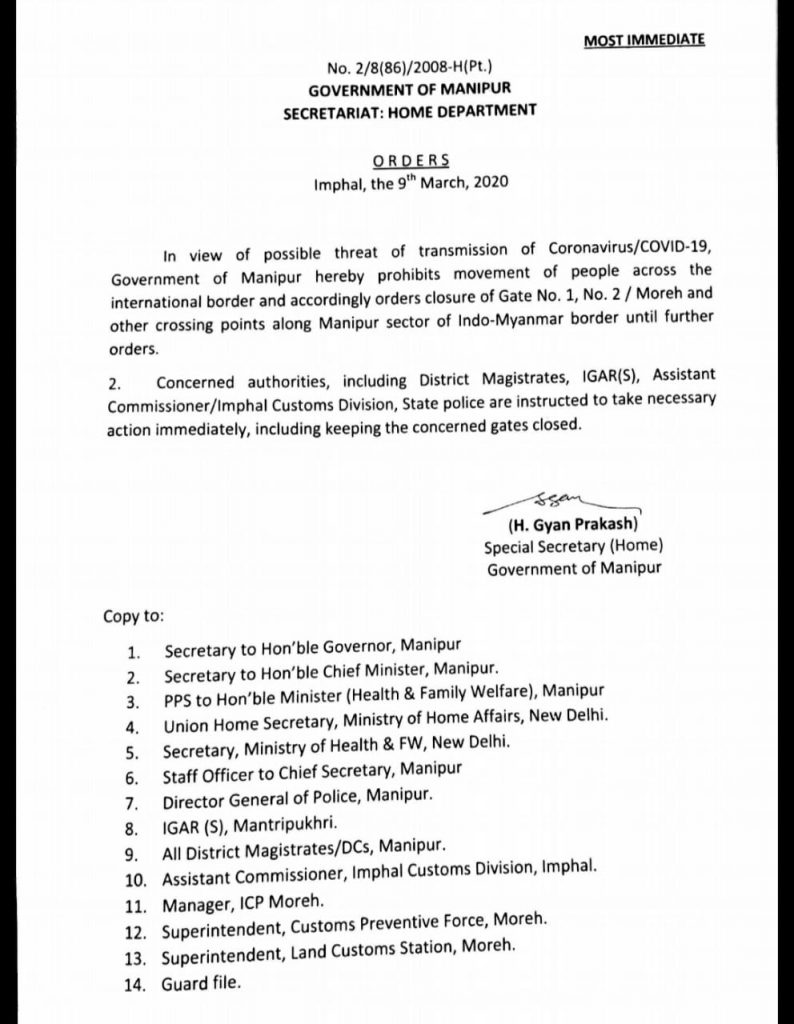

An dem Morgen, an dem wir zum indischen Konsulat aufbrechen wollten, um unsere neu ausgefüllten Visaanträge, Passbilder und jungfräulichen Dollarscheine einzureichen, frühstückten wir mit Jay an einem Tisch. Er wusste, dass wir in seine Heimatregion Manipur einreisen wollten und lud uns bereits zu sich ein, sicherte uns allerlei Unterstützung zu und hieß uns in Indien schonmal herzlich willkommen. An diesem Morgen jedoch trafen wir ihn etwas beunruhigt an. Und er zögerte nicht, uns den Grund seiner Beunruhigung mitzuteilen: Die indische Regierung hatte am Vortag wegen des Corona-Virus die Grenzen geschlossen. Verlautbarungen von Regionalregierungen Manipurs und Nagalands verkündeten, dass das Grenzpersonal angewiesen wurde, niemanden aus Myanmar einreisen zu lassen.

Jay sagte uns, er könne es nicht ganz glauben und würde uns nochmal informieren, ob sich diese Informationen noch bestätigen würden oder nicht. Wir gingen dennoch zum Konsulat, um dort noch einmal selbst nachzufragen. Doch wir kamen gar nicht bis zum Eingang, da trafen wir bereits auf ein älteres Ehepaar, das vor dem Konsulat damit beschäftigt war, mit dem Handy einen Flug zu buchen. Die Landgrenze, so der Hintergrund, sei ja geschlossen. Da bliebe ja aber noch der Flug, oder? Wir wollten es dennoch von einer offiziellen Stelle hören. Doch als uns selbst der Pförtner sagte, dass wir nicht über die Landgrenze einreisen können, war klar: Jetzt den Visumsantrag abzugeben wäre nichts als Geldvernichtung.

Durch die WhatsApp Gruppe „Cycling the World Q&A“ wusste die Community durch uns direkt bescheid über den Grenzschluss und durch selbe Community wurde uns nach und nach bestätigt, dass nicht nur diese Grenzen zu Indien, sondern bald alle Landgrenzen zu Indien geschlossen wurden. Und wir erfuhren, dass nicht nur wir hier in eine knifflige Lage gekommen sind. Andere waren auf demselben Weg wie wir, hatten jedoch nicht das Glück, ihre 165 Dollar pro Person nicht bereits in ein aussichtsloses Unterfangen versenkt zu haben.

Das unerwartete Ende unserer Reise

Wir saßen also in der Sackgasse. Unser Vorhaben, über Land und somit auf die Weise zurück zu reisen, wie wir gekommen sind, war damit beerdigt: China war dicht, Indien jetzt auch, der Landweg somit versperrt.

Zur selben Zeit etwa waren unsere lieben Freunde Jannik und Clara in Griechenland unterwegs. Dorthin waren sie gereist in der Absicht uns entgegenzukommen. Mit der Fähre von Venedig sind sie kurz vor Ausbruch der Corona-Epidemie in Norditalien noch dem Lock-Down der Region entkommen. Dann, nach fast drei Wochen Radreise über griechisches Fest- und Inselland, sollte sie eine Fähre in die Türkei bringen. Doch als die Fähr-Crew mitschnitt, dass Clara und Jannik vor ihrer Einreise nach Griechenland in Italien waren, was in diesem Moment DER Brandherd des Covid-19 Virus in Europa schlechthin war, endete ihre Glückssträhne abrupt. Ein Mitarbeiter meldete dies noch vor Anlegen an die türkische Grenzpolizei am Hafen, was – trotz der Tatsache, dass seit Verlassen Italiens bereits mehr als 14 Tage potenzielle Inkubationszeit vergangen waren und eine Ansteckung laut gegenwärtigen Kenntnisstandes ausgeschlossen werden konnte – dazu führte, dass die beiden die Fähre nicht verlassen durften und wieder nach Griechenland zurückgebracht wurden.

Der ursprüngliche Plan, uns in Georgien zu treffen, wurde schon immer unwahrscheinlicher. Doch als auch die Türkei begann Grenzen zu schließen und es nicht sicher war, ob unsere Freunde oder wir noch in die Türkei hätten einreisen dürfen, entschieden wir, uns in Griechenland zu treffen, um von dort gemeinsam nach Deutschland zu radeln.

An diesem Plan festhaltend und mit einem Flug am 20.März ab Yangon als Deadline radelten wir einen Tag später aus Mandalay fort und folgten dem Strom Irrawaddy nach Sagaing und zwei weitere Tage den Landstraßen über Nabuaing und Myingyan nach Nyaung-U zur Weltkulturerbestätte und Nr. 1 Sehenswürdigkeit Myanmars: nach Bagan, der mittelalterlichen Hauptstadt des Königreichs Bagan, deren Übereste noch heute kilometerweite Ebenen entlang des Irrawaddy mit einer schier endlosen Zahl von uralten Tempeln, Pagoden und Stupas füllen.

Wir hatten noch eine Woche in Myanmar übrig und die wollten wir nutzen, um das Land kennenzulernen. Mandalay selbst hatten wir – bis auf die mehrfach gefahrenen Strecken durch die Stadt – nicht wirklich erkundet, was dann auch der Grund war, warum wir an diesem Tag nicht weit kamen. Gut, ein anderer Grund waren Chris‘ 12(!) Instagramposts, die er absetzte, um unsere „Follower“ auf den neusten Stand zu bringen – von Lombok bis Mandalay – und sie damit auch vom Ende unseres Overland-Abenteuers zu unterrichten.

Die letzten Tage unserer Overland Reise bis und durch Myanmar

Vom Hotel aus, wo wir noch vor die Tür geschickt wurden, da das Gebäude „desinfiziert“ werden sollte, radelten wir an den Irrawaddy, den wir bis dahin noch gar nicht gesehen hatten – und waren von der Schönheit seines Anblicks überrascht. Glitzernd unter dem mattblauen Himmel wand sich der Strom in mehreren Armen und Schleifen, die von der Breite her je eigene Flüsse hätten sein können, durch die staubtrockene, savannenhafte Ebene. Unterhalb der steilen Böschungen, die immer wieder hohe Abbruchkanten aufwiesen lagen etliche kleinere und mittelgroße Fischerboote, dazwischen auch mal größere Frachtkähne und auch das ein oder andere Frachtschiff. Wir sahen kleine Hausboote und große, teils mehrbugige schwimmende Festungen aus Holz und mit goldenen Verzierungen. Zwischen den Booten, den Ufern und den Siedlungen mit niedrigen Holzbauten, die meist auf Stelzen in der flacheren Ufernähe lagen, wuselten spielende Kinder mit ihren traditionellen „Gesichtsbemalungen“, die man hier in Myanmar auch zum Sonnenschutz aufträgt, aber auch jede Menge Männer und Frauen, die Fässer, Körbe, Säcke und Eimer, Balken, Bretter und Fischernetze über Planken auf Kähne und Boote oder von ihnen heruntertrugen sowie ältere Damen, die Wäsche auf langen Leinen zum Trocknen aufhängten.

Auch entlang der Straßen, wo sich oft Marktstände mit Fisch, Obst und Fleisch aneinanderreihten oder große, leere Wasserkrüge aus gebranntem Lehm pyramidenförmig aufgestapelt auf ihren Verkauf warteten, Kinder spielten, Hunde tollten und Männer wie Frauen beim Vorbeiradeln und Winken mit ihrem betelnussroten Lächeln und Lachen grüßten, war so viel zu sehen, dass sich selbst Chris irgendwann über Lisas Engelsgeduld mit ihm wunderte, da er ständig anhielt um den Leuten zuzusehen, Fotos zu schießen oder einen kleinen Umweg zu fahren, um sich etwas vermeintlich Interessantes anzuschauen.

So war es kein Wunder, dass wir nach knapp 20 Kilometern bereits in Sagaing eine Bleibe für die Nacht suchen mussten. Also fuhren wir über die nördliche der zwei großen Brücken im Sonnenuntergang über den Strom hinweg in die an dessen Westufer liegende Stadt, in der Hoffnung, ein Hotel zu finden, das Ausländer aufnehmen durfte. Wir hatten Glück und konnten Unweit der Brückenabfahrt ein immerhin nicht unbezahlbares Zimmer in einem kleinen familienbetriebenen Hotel beziehen und duschen, bevor wir uns anschickten, noch etwas Essbares (und möglichst bekömmliches sowie vegetarisches) zu finden. Nach einigen Anläufen und mit etwas Hilfe von Google gelang dies dann auch und wir blieben von unerfreulichen Überraschungen im Nachgang verschont.

Nach dem Frühstück am folgenden Tag unterhielten wir uns noch lange mit der Hotelbesitzerin, einer relativ jungen Frau mit ziemlich guten Englischkenntnissen. 10 Jahre lang lebte, studierte und arbeitete sie in Singapur. Als Ingenieurin fand sie in Myanmar keinen Job, der ihrer Ausbildung entsprach und das Leben in den Metropolen sagte ihr nicht zu, weshalb sie nun hier mit ihrer Familie dieses Hotel betreibe. Insgeheim träume sie aber seit ihrer Kindheit davon, Kranfahrerin zu werden, was in Myanmar jedoch ein reiner Männerberuf sei – eine unglaublich spannende Frau!

Dann ging es zurück auf die heißen, trockenen und staubigen Straßen. Wir überquerten die alte südliche Brücke und bogen auf einen kleinen Seitenweg ab, der näher am Fluss verlief. Bis er schließlich wortwörtlich in den Fluss hineinlief. Unten angekommen standen Langboote bereit, um Mensch und Moped auf die andere Seite des Flussarms zu bringen. Wir waren etwas verwirrt, als der Fährmann uns eine Hin- und Rückfahrt verkaufen wollte. Und als uns auf dem kleinen Boot dann auch noch zwei Frauen Schmuck und Figuren aus Jade verkaufen wollten, dämmerte uns, dass wir da womöglich unabsichtlich auf dem Weg zu einer Sehenswürdigkeit waren.

Chris Neugier war geweckt und so wollte er, als wir schließlich an uraltem Ziegel-Mauerwerk entlangfuhren, unbedingt hinein und sehen, was es dort zu entdecken gab. Lisa ließ es zu, obgleich sie zunehmend genervt war. Schließlich lagen vor uns – sollten wir den kürzesten Weg einschlagen – noch knapp 170km nach Bagan. Und unser gekühlt abgefülltes Wasser war bereits jetzt pisswarm. Über Sandpisten und gestampfte Erde rutschten und rollten wir durch die uralte Festungsanlage, die von großen Stupas, mehreren Pagodas und mindestens einem zentralen Turm sowie jeder Menge Verkäufer gefüllt war, die metallene Glöckchen und Glocken als auch Jade-Ohrringe und -Ketten, -Frösche und -Elefanten zu verkaufen versuchten. Zu Lisas unmittelbaren Bedauern relativ erfolgreich: Chris kaufte dieses und jenes und argumentierte, jetzt wo wir ohnehin bald nach Europa fliegen müssten, könnten wir auch noch ein paar Mitbringsel einpacken.

Die Sonne brannte erbarmungslos und beschattete Wegabschnitte waren besonders rar. Nach rund 100 Tageskilometern erreichten wir im Dunkel der über uns hereingebrochenen Nacht den Ort Myinyang, wo wir es darauf ankommen lassen wollten, ob sich hier eine Unterkunft finden ließ. Falls nicht, könnten wir unser Zelt immer noch außerhalb der Ortschaft aufschlagen. Im Dunkeln würde es dann immerhin leichter sein, ungesehen zu bleiben. Zu unserer Erleichterung mussten wir uns dann jedoch nicht mit dem Risiko herumschlagen, von der Polizei dabei aufgegriffen zu werden, wie wir unser gemeingefährliches Zelt völlig illegaler Weise einfach auf einer Wiese errichteten. Und obendrein, müssten wir keine Hunde fürchten, die uns im besten Fall durch ihr beständiges Bellen die Nacht über wachgehalten hätten.

Am Ortseingang der Stadt gab es ein schickes Restaurant, dem wir auf Anhieb zutrauten, Essen zu servieren, das uns nicht für Stunden in geflieste Räume oder über Eimer zwingen würde. Zugegeben, es war recht teuer, beinahe deutsches Preisniveau (was für uns inzwischen ziemlich teuer war), aber dafür gab es Pizza und obgleich sie klein waren und wir drei davon brauchten, plus Joghurt mit Obstsalat, um satt zu werden, haben wir das total genossen. War gar nicht schlecht. Und die Angestellten halfen uns überdies, eine Bleibe für die Nacht zu finden.

Gestärkt durch dieses Abendmahl, eine Nacht in einem gemütlichen und sauberen Bett und einem dekadenten Frühstücksbuffet auf dem Dach des Hotels, legten wir am Folgetag auch die letzten 70 Kilometer noch gut gelaunt zurück.

Beim Getränke kaufen (ab und zu brauchten wir einfach etwas zum Abkühlen) wurden wir dann von Kinderscharen umringt, die uns schweigend beobachteten bis deren Unterrichtspause verging oder von alten Ladies eingeladen, die uns auf eine überdachte Liegefläche auf Stelzen (so eine Art Bushaltestelle hier) dirigierten und uns mit Chilisalat, überreifen (matschigen) Bananen und Tee versorgten. Einmal kamen wir durch ein Dorf an dessen Straßenrand immer wieder Frauen oder auch Kinder saßen die etwas verkauften. Am Ende dieses Dorfes ging es steil bergab bis die Straße in eine pure Sandpiste überging. Mit viel Schwung und seinen breiten Reifen schaffte Chris es, die Balance zu halten und ohne ins Schwimmen zu kommen über den zweihundert Meter Abschnitt zu radeln und gleichzeitig die Hände der angerannten Kinder mit einem High-Five abzuklatschen. Selbige Kids rannten dann weiter Lisa entgegen, die sich jedoch etwas schwerer mit dem Sand tat und entsprechend langsam fuhr. Sie rannten ihr nach und um sie her und riefen lachend immer wieder „Money! Money! Money!“. Ob sie welches bekommen haben? Sagen wir es so: Irgendwann waren wir doch wieder schneller als sie. 😉

Begrüßt von zwei Rollerfahrern, die Chris an den Straßenrand holten, um die umgerechnet etwa 20US-Dollar pro Person zu kassieren, die man scheinbar zu zahlen hatte, um das UNESCO Weltkulturerbe besuchen zu dürfen. Das Ticket galt für 5 Tage. Drei Tage waren wir dort – genug Zeit für einige frühmorgendliche und abendliche Rundfahrten mit dem Rad über das sehr weitläufige Kulturerbe-Gelände, denn: Tagsüber war es bei 40°Celsius einfach zu heiß. Doch bevor wir zu viele Worte über die Schönheit(en) dieses Ortes verlieren, lassen wir mal die Bilder sprechen…

Mh…. Frühstück

Während unserer Touren nach und durch Bagan drehte sich die Welt natürlich weiter – und so ging auch die Corona-Krisenentwicklung. Unser Flug nach Athen war bereits gebucht, da schloss ein ums andere Land auf der Balkanroute bzw. zur und entlang der Donau die Grenzen. Auch das öffentliche Leben in Griechenland wurde zusehends eingeschränkt, was wir über unsere Freunde und schließlich auch über unsere Familien per Messenger tagesaktuell nachvollziehen konnten. Auf das Drängen der Familie, dem Antwortschreiben der Botschaft auf unsere Frage nach einer Einschätzung und letztendlich als Reaktion auf das Verbot der Unterbringung von Touristen in Griechenland, beschlossen wir gemeinsam mit Jannik und Clara, direkt nach Deutschland zu reisen – auch wenn das bedeutete, 600 Euro an Singapur Airlines als Stornogebühr zu verlieren und obendrein ein teureres Ticket zahlen zu müssen.

Nachdem wir aus unserem Hotel bereits ausgecheckt hatten und noch einige Stunden hatten, bevor wir am Abend die Busfahrt zum Inle See antreten würden, machten wir uns daran den Flug nach Deutschland zu buchen. Nach stundenlangem Versuchen und Scheitern, musste uns schließlich Lisas Bruder in Deutschland aus der Patsche helfen und uns das Ticket besorgen, das wir brauchten. Etwas erleichterter, aber ziemlich gestresst ging es dann auf eine weitere Fahrt mit dem Nachtbus. Und mit eher wenig Schlaf.

Inle

Noch lange vor Sonnenaufgang kamen wir in Nyaung Shwe an. Wir drehten die Lenkräder wieder zurecht, bauten die Laufräder ein und beluden unsere treuen Bikes gerade fertig, als uns der letzte Mann, der noch mit uns hier nach Abfahrt des Buses an der Haltestelle stand, ansprach. Ob wir schon eine Unterkunft hätten, fragte er. Und ob wir Lust auf eine Tour über den See hätten, zum Sonnenuntergang. Oder gleich zum Sonnenaufgang. Wir hatten kein Hotel und – ja, warum eigentlich nicht: wir könnten doch direkt eine Tour machen und am Nachmittag etwas ausruhen.

Da wir ohnehin nicht wussten, wo wir hätten hingehen sollen und der nette Burmese uns anbot, bei ihm zuhause noch etwas zu Schlafen bevor es losginge, sagten wir zu und folgten ihm zu seiner sehr einfachen Behausung im Untergeschoss eines einfachen Holzstelzenhauses am Rande der Stadt. Wir breiteten unsere Isomatten auf dem mit Schaumstoff ausgelegten Untergrund des mit Vorhängen abgeteilten Zimmer(chen)s und versuchten noch etwas zu schlafen, bevor es losgehen sollte. Unser spontaner Gastgeber hingegen brach direkt wieder zur Bushaltestelle auf, um nach weiteren Interessenten zu suchen. Mit seinem Bruder, der hier ebenfalls wohnte, würden wir dann kurz vor Sonnenaufgang losfahren. Vor Aufregung und Angst, den Sonnenaufgang zu verpassen, stand Chris nach einer Stunde wieder auf und tigerte vor dem Haus umher, in der Hoffnung, auf den Bruder zu stoßen. Nach einer Weile kam auch der Kollege zurück, der uns hier her gebracht hatte. Er hatte frittierte Teigstangen sowie Instant-Kaffee-Pulver dabei, welches er schnell anrührte und uns damit ein kleines Frühstück anrichtete. Die Räder und Taschen noch schnell aneinander festgeschlossen hopsten wir mit der Kamera bewaffnet in das Langboot des Bruders, der mit einem kleinen Jungen eben sein Gefährt an den zwei anderen im Wasser des kleinen Kanals treibenden Langbooten befestigt hatte. Auf einfach zusammengezimmerten Holzstühlen, die mit je einer Schwimmweste gepolstert waren, nahmen wir Platz und mampften die letzten Bissen unseres Frühstücks. Während sich Lisa erst in ihre, dann auch in die mir zugeteilte Decke einmummelte, tuckerten wir bereits – erst gemächlich durch kleine, dann schneller über breitere Kanäle – in Richtung des Inle-Sees, vorbei an Stelzenhäusern am Ufer, Anlegestellen, Menschen die Fischernetze herantrugen und jeder Menge Möwen. Als wir ein raumschiffartiges Pumpenboot passierten, mit dem augenscheinlich Kanäle befahrbar gehalten werden sollten, lag bereits ein goldener Schein über den Bergkuppen, die das Tal des Sees vom Osten her einfassten. Bald würde die Sonne aufgehen.

Wir fuhren eben hinaus auf das offene, seichte Wasser des Sees, als wir aus der Ferne bereits zwei Fischer in ihren traditionellen Kleidern auf ihren schmalen Fischerbooten erblickten.

Sie bemerkten natürlich auch uns und da der Tourismus des Inle Lake von Anblicken wie dem ihren lebte, ist es verständlich, dass diese Fischer, die dort in traditioneller Bekleidung mit den althergebrachten Netzen und Reusen arbeiteten, für die Besucher auch gerne für Fotos posierten – wofür sie natürlich, wie auch in unserem Fall, von faszinierten Zuschauern und dankbaren Fotografen entlohnt wurden.

Wir genossen die Fahrt über den See. Auch zu sehen, dass die augenscheinlich inszenierte Begegnung die voranging, absolut nicht fern von der Realität der Menschen lag, die hier vom Fischfang lebten. Wir passierten jede Menge Fischer, die mit eben jenen Netzen arbeiteten und ihr Boot mit einem vom Bein gehaltenen Paddel geschickt vorantrieben. Die inzwischen authentischere Bekleidung bestand jedoch vermehrt aus bunten T-Shirts, Jacken und kurzen Hosen. Für’s Fischen eignete sich der traditionelle Longyi scheinbar nicht, den man sonst an Frau wie Mann sah.

Wir passierten Unmengen im Wasser treibende Plastikflaschen, die wahrscheinlich Reusen markierten, an denen sie festgebunden waren. Andernorts trafen wir auf Gruppen von Menschen, die so etwas wie Seegras zu ernten schienen und je ihren Kahn vor sich mit haufenweise Grünzeug füllten.

So geschäftig, trotz der frühen Stunde, ging es auch in den Stelzensiedlungen im südlichen Teil des Sees zu. Unser Bootsführer brachte uns nun von einer Werkstatt zur nächsten. In einer Silberschmiede konnten wir – sehr ähnlich zu jener, die wir in Yogyakarta bereits auf einer eher unbeabsichtigten Stadtrundfahrt bereits besuchen durften – Männer dabei beobachten, wie sie Metalle schmolzen und filigrane Schmuckstücke in Form bogen und zogen und verzierten.

Andernorts zeigte man uns die Herstellung der traditionellen Longyis, aber auch der exklusiveren Lotusschals. Tatsächlich gewannen die Frauen, die hier arbeiteten, aus den Stängeln einer speziellen Lotusart, die hier angebaut wurde, lange dünne Fasern, die sie aus Stücken des Stiels zogen, ablegten und mit den vorhandenen und den hinzukommenden Fasern durch Zusammenrollen verklebten. Später wurde aus diesen Fasern mit dem Spinnrad ein Faden gesponnen, aus welchem wiederum einer der teuren Lotusschals gefertigt wurde. Für einen Schal braucht eine Arbeiterin laut Auskunft der Frau, die uns durch die Werkstatt führte, einen Monat Arbeitszeit. Was vor allem an der besonders arbeitsintensiven Gewinnung der Fasern liege und deren Preis rechtfertige. Im Shop der Werkstatt fanden wir dann zwischen den ebenfalls hier produzierten Baumwoll- und Seidenschals, -Longyis, Blusen und Hosen auch besagte Edelstücke. Für sage und schreibe 700US-Dollar wurden die exklusiven Inle-See Lotus-Schals hier verkauft. Wir haben lange gerätselt, warum man sich so etwas kaufen sollte. Es sah noch nicht einmal besonders schön aus. Doch eine Erklärung die wir uns herleiteten und die halbwegs zufriedenstellend war, ist die Bedeutung des Lotus in der buddhistischen Religion. Vielleicht kauften tatsächlich reiche Thais – die es durchaus gab – Lotusschals. Oder eben die reichen US-Touristen, die zwar keine Ahnung, aber zu viel Geld hatten.

Selbige ältere Touristen legten gerade an der zweiten Textilwerkstadt an, zu der wir weitergeführt wurden, als wir ablegten und uns der Kahnfahrer vorschlug, zu einer Zigarrenmanufaktur zu fahren. Da wir Nichtraucher sind, etwas müde sowie etwas genervt davon waren, von einem Shop zum nächsten gefahren zu werden, lehnten wir ab. Wir fuhren noch zu einer Pagoda, die uns tatsächlich nach all den Pagoden, die wir bereits besucht hatten absolut nicht mehr interessierte und bummelten stattdessen über einen nahegelegenen Markt, dessen Eindrücke und Menschen um ein vielfaches interessanter waren, als erneut auf vergoldete Stupas und Buddhas zu starren.

Obwohl es gerademal 11 Uhr geschlagen hatte, schlug unser Fahrer vor, noch Mittag zu essen, bevor wir aufbrechen würden, um zurück zu fahren. Mit der Aussicht, schon bald, viel zu bald, wieder in Deutschland zu sein, bestellten wir noch mal ein paar burmesische Spezialitäten – was als Vegetarier dann eben noch drin ist. Und zumindest der Tee-Blatt-Salat mit den gerösteten Erdnüssen und Bohnen wird uns in guter Erinnerung bleiben.

Auf dem Rückweg fuhren wir dann doch nochmal an ein hölzernes, auf Stelzen im See errichtetes Kloster. Barfuß, wie es sich gehört, traten wir ein, doch während Chris sich auf einem kleinen Rundgang umschaute, blieb Lisa direkt an den Klosterkatzen hängen. Manche Dinge ändern sich eben nie.

Als wir wieder im Hause unseres „Reiseveranstalters“ waren, fragte dieser, was unsere weiteren Pläne seien und ob er uns zu einem günstigen Hotel bringen solle. Da wir ja nun jedoch bereits am 19. März fliegen würden und wir noch Zeit bräuchten, um Fahrradboxen für den Transport zu besorgen, die Räder auseinanderzunehmen und zu verpacken sowie am Flughafen nach den Gepäckregularien zu fragen, wollten wir dann doch schon früher in Yangon sein. Also entschieden wir, sollte es möglich sein noch an diesem Abend nach Yangon weiterzufahren, dann würden wir das tun. Unser netter Gastgeber bot uns nicht nur seine Hilfe bei der Beschaffung der Bustickets an, sondern auch, den Nachmittag über in seinem Haus zu bleiben und uns auszuruhen, wenn wir wollten.

Nachdem Chris mit den Bustickets und einer großen Reisetasche, in die wir unser Hab und Gut für den Flug packen könnten, zurückkam, durchstöberten wir unsere Taschen und überlegten, was wir überhaupt mitnehmen durften und von welchen Gegenständen wir uns ohnehin trennen müssten. Da waren zum Einen: zwei Dosen Campinggas sowie eine Flasche die halbvoll mit Benzin war und was so auf keinen Fall mitgenommen werden könnte. Also – Benzin in den Roller, Gas in die Küche. Als nächstes ging es an die Vorräte, die wir nicht mehr brauchten. Zwar wussten unsere Gastgeber nicht wirklich was sie mit Pasta anfangen sollten, aber sie nahmen sie trotzdem. Ebenso die Packung Salz, das Öl, den Reis und die Flasche Spülmittel. Dann kamen die Schätze dran, die wir die ganze Zeit mit uns herumfuhren: Hackisack, Clownsnasen, die Gitarre. Doch halt, wirklich die Gitarre? Da wir schon drei Gitarren zuhause hatten, war Chris bereits dabei, seine kleine Wegbegleiter-Klampfe an den älteren Sohn der Familie zu verschenken. Der jüngere war mit dem Hackisack bereits völlig zufrieden, die Mutter freute sich über den Bluetoothlautsprecher, den wir auch nicht mitzunehmen gedachten und die Gitarre… Nun, als Chris die seine stimmte, holte der Sohn plötzlich eine eigene Gitarre aus dem Hinterzimmer. Die drückte er ihm in die Hand und Chris spielte. Dann war da plötzlich noch eine Gitarre. Und noch eine. Nein, es war klar. Hier würde keine weitere Klampfe mehr gebraucht werden, auch wenn zu sehen war, dass sie in guten Händen gewesen wäre. Also wieder eingepackt.

Am Abend, bereits mit etwas leichteren Gepäck und demontierten Rädern, pflanzten wir uns dann auf die letzten beiden Plätze im Bus nach Yangon. Die wortwörtlich letzten, ganz hinten im Bus. Die ließen sich dann noch nicht einmal umklappen und durch das Auf und Ab des Hecks wurden wir auf den huckeligen und serpentinenreichen Bergstraßen ordentlich durchgeschüttelt. Als schließlich sogar jemand nach hinten kam, um sich bei den zwei Sitzen zu unserer Rechten, die für den zweiten Fahrer als Ruheplätze freigehalten wurden, in eine Flasche zu erleichtern, dachten wir, völlig wahnsinnig zu werden. Bei einem kurzen Halt bot man uns dann an, auf Sitze weiter vorne umzuziehen, die inzwischen frei waren. Was wir schon alleine wegen der zuletzt beschriebenen Szene dankbar annahmen.

Zurück in Yangon – wir fliegen nach Deutschland

Die zweite furchtbar unerholsame Nacht in Folge ging damit zu Ende, dass wir im kühlen Morgengrauen auf einem Busbahnhof standen. Leider hatten wir weder Internet, da das Datenvolumen erschöpft war, noch alles aus dem Bus geholt (Chris hatte seine Sonnenbrille noch im Netz der letzten Sitzreihe vergessen). Also wuselten wir noch lange über den verwirrend großen Busbahnhof, bis wir alles hatten, was wir brauchten, ein Hotel für die kommende, die letzte Nacht in Myanmar, ausfindig machen konnten und Antwort vom Fahrradladenbesitzer erhielten, dass wir bei ihm Bikeboxen für ein bisschen Kleingeld abholen dürften.

Kaum dass wir, von der großen Verkehrsader, an welcher der Busbahnhof lag, auf kleinere Seitenstraßen abbogen und durch das morgendlich frische und langsam erwachende Wohngebiet dahinrollten, wurde es ruhiger und statt Straßenlärm hörten wir nun die Vögel in den Bäumen zwischen den niedrigen Wohnhäusern. Vor manchen saßen bereits einige Menschen und frühstückten, andere gingen gerade in ihre Longyis gewickelt zum Waschen nach draußen. Es war herrlich entspannend durch diese verschlafene Siedlung von einer Seitengasse in die nächste zu biegen und in die teilweise noch etwas müden, teilweise schon munteren und teilweise etwas verwunderten Gesichter der Bewohner zu blicken. Nachdem wir unsere Räder wegen einer Baustelle auf einem stillgelegten Bahndamm zwischen engstehenden Häuschen hindurchschieben mussten, erreichten wir schließlich das Hotel. Und siehe da, wir durften auch direkt unser Zimmer beziehen. Also brachten wir unsere Taschen in den sauberen und hübschen kleinen Raum, den wir uns nochmal gegönnt haben, und machten uns auf den Weg zum Radhändler, um die Boxen zu holen.

Wir radelten also die halbe Strecke, die wir gekommen waren, noch einmal zurück und grüßten mit einem erwartungsvollen „mingalawa!“ zwischen den Gitterstäben des Hoftores hindurch, um die Aufmerksamkeit des Ladebesitzers zu gewinnen. Der kam dann auch schnell herangewischt und grüßte uns so beiläufig, als würde er uns schon ewig kennen. Wir blickten uns etwas irritiert zu, als er verschwand und uns mit den rießigen Pappboxen alleine ließ, die er uns bereits herausgestellt hatte. Doch dann kam er plötzlich mit einem großen Gestell und einem Haufen Werkzeug aus seinem Laden, das er uns vorsetzte. Wir hatten zwar nicht vor, unsere Räder an Ort und Stelle zu zerlegen, doch die Waage die er uns dazu hängte, brachte uns auf die Idee, die Räder direkt mal zu wiegen. Mitsamt den jeweiligen Boxen kamen wir auf knapp über 21 bzw. 22 Kilogramm für jedes Rad. Wir schluckten. Mit ganz so viel hatten wir nicht gerechnet. Laut Ticket hätten wir damit noch knapp 17 Kilogramm plus Handgepäck, um unsere sonstiges Equipment unterzubringen. Das würde mindestens sehr knapp wenn nicht unmöglich werden. Kurzerhand beschlossen wir, unsere Radtaschen im Hotel wieder zu Packen und damit zurück zu kommen, um uns einen Überblick über unser Gepäck und dessen Gewicht zu verschaffen.

Als wir zurück waren, kamen wir auch tatsächlich auf über 84 Kilogramm. Und das, obwohl wir bereits aussortiert hatten! Wir versuchten nun, so kleinteilig wie möglich zu wiegen und abzuwägen, was wir zurücklassen könnten, um unter das Limit von 60 Kilogramm samt Rädern zu kommen. Doch selbst als wir das Zelt, alle Ersatzteile und selbst Kochgerät, Fahrradlichter und mehr beiseite gelegt hatten, war es noch nicht genug. Schließlich wussten wir auch nicht, wieviel Handgepäck wir am Ende in den Flieger mit hinein nehmen dürften. Mehr als 7 Kilo würden es wohl immer noch werden. Und dann war da noch die Gitarre.

Schließlich fuhren wir zum Flughafen, um uns hier nochmal schlau zu machen und zu klären, dass wir mit den Rädern kein Problem haben würden. Leider kamen wir erst zu früh und die Schalter der Airline waren noch nicht besetzt. Dann, zwei Stunden später, waren wir bereits zu spät und hätten uns an einer langen Schlange anstellen müssen, um unsere Fragen zu stellen. Also fragten wir, ob es nicht Büros der Airlines gebe. Die gab es auch, doch mussten wir dafür Besucherausweise bei der Security holen. Sonst würden wir nicht in das Kellergeschoss des Flughafens kommen.

Gesagt getan, lösten wir unsere Besucherausweise gegen unsere Pässe als Pfand und machten uns auf den Weg ins Untergeschoss. Immerhin erfuhren wir hier, dass es kein Problem sein würde, die kleine Gitarre, die Chris extra mitgenommen hatte, im Handgepäck zu verstauen. Doch bezüglich der Räder und der Kosten für eventuelles Übergepäck, konnte man uns hier nicht helfen. Also mussten wir uns doch in der Reihe der Eincheckenden einfinden.

Letztendlich konnten wir uns zum Control-Counter durchschlagen und nach einer weiteren dreiviertel Stunde des Wartens (Einchecken war gerade wichtiger) winkte man uns schließlich heran, um unsere Fragen zu hören. Zu unserer Bestürzung teilte man uns mit, dass jedes Kilo, mit dem wir das Limit von 60 Kilogram gemeinsamen Aufgabegepäcks überstiegen, 70 Dollar kosten würde. Auch auf unseren Einwand hin, dass wir ja ein Fahrrad extra als Gepäck aufgeben könnten, wollte man nicht eingehen. Es würde mit dem 80 Kilogramm Gepäck mehrere Hundert Dollar kosten, selbst mit unserem reduzierten Gepäck noch viel mehr, als wir zu zahlen bereit waren. Schließlich konnte Chris jedoch überzeugen, dass für Fahrräder bei Überschreitung der Freigepäckgrenze ein Pauschalbetrag von 150 Dollar für Langstreckenflüge angesetzt sei. Als dies scheinbar vom Management bestätigt wurde, ging alles recht zügig und einfach. Eines der Räder würde extra aufgegeben werden, was uns mindestens 22Kilogramm Spielraum für den Rest unserer Ausrüstung schaffte. Wir entschieden uns für diese Option, würden aber erst am nächsten Tag das Zusatzgepäck zahlen können. Dennoch machten wir uns mit diesem neuen Wissen auf den Weg, unsere beim Radladen zurückgelassenen Sachen wie Zelt, Kocher und Co wieder zu holen. Da es schon spät und wir fix und foxy waren, beließen wir es bei einem absoluten Chaos in unserem kleinen Hotelzimmer, aßen zu Abend, duschten und gönnten uns im SPA des Hotels eine einstündige Body Massage.

Nie zuvor haben wir etwas erlebt, das gleichzeitig so angenehm und so schmerzhaft war, wie diese Massage. Danach verstanden wir auf jeden Fall auch, warum es Body Massage hieß. Die Frauen, die sich lachend unterhielten oder mit einem Schulterblick das Programm im TV verfolgten, nutzten gleichzeitig ihren ganzen Körper, Kraft und Gewicht um zielsicher Muskeln und Sehnen zu ziehen und zu quetschen, von denen wir teilweise keine Ahnung hatten, dass es sie gab.

Fertig mit der Welt und selig nach der Massage und dem Abarbeiten der To-Do List des Tages, fielen wir ins Bett und genossen unsere letzte, sehr komfortable Nacht in Myanmar.

Der Folgetag begann mit einem ausgedehnten Frühstück. Immerhin würden wir erst um 17Uhr am Flughafen sein müssen. Als wir kurz vor Mittag schließlich alles gepackt hatten und ins Foyer schleppten, war es – zumindest vom Hotel her – allerhöchste Eisenbahn. Check-Out war schließlich bis spätestens 12 Uhr. Wir aßen noch kurz unsere letzten Haferflocken mit Soyamilch zu Mittag, bevor wir uns daran machten, vor dem Hoteleingang unsere geliebten Räder in Stücke zu … zerlegen. Nicht sonderlich fachmännisch, aber nach einigen Stunden des Schraubens, Ziehens, Drückens, Drehens, Stopfens, Wiederherausnehmens und erneutem Stopfen, waren wir dann doch erfolgreich und verschlossen die übergroßen Pappkartons mit dem letzten Rest des Panzertapes, das wir noch hatten.

Das Hotelpersonal fuhr uns schließlich netterweise für Umme vor den Flughafen, wo wir relativ trotz unseres verfrühten Eintreffens bereits vor Beginn des Warte-Schleifen-Weges mit seinem Anschnallgurt-Absperrband anstehen durften. Nach etwas mehr als einer Stunde des Wartens, konnten wir unser übergroßes Bündel wieder zum Control-Schalter rüberfahren, wo man über das Handling unseres Gepäcks bereits bescheid wusste. Ein Rad extra, der Rest per Freigepäck. Nur als wir schließlich für das dann doch 28 Kilogramm schwere Päckchen mit dem Rad und den Radtaschen die 150 Dollar zahlen sollten, wurde es kompliziert. Die Kreditkarte streikte, dann zuerst auch der ATM am anderen Ende des Flughafenfoyers, zu welchem Christian rannte. Beim dritten Versuch spuckte der Automat schließlich die gewünschte Summe Myanmar Kyat aus, was sich jedoch – als Chris wieder am Schalter antraf – als die falsche Währung herausstellte. Die Airline nahm tatsächlich nicht die Landeswährung an. Wie bizarr. Also rannte Chris nun erneut, um einen Geldwechsler zu finden, bei welchem er nun 150 Dollar erstehen konnte.

Völlig abgehetzt und etwas aufgekratzt kam Chris wieder am Schalter an. Doch dann war plötzlich alles geregelt. Scheine rüber, eine Unterschrift, ein bisschen Papier zurück. Fertig. Und dann waren wir frei. Unser Gepäck fuhr davon, die Räder würden abgeholt. Mit dem nun doch recht leichten Handgepäck konnten wir nun noch zwei Stunden machen was wir wollten. Nun ja, was man am Flughafen eben so machen kann. Essen vor allem. Und so investierten wir die letzten Moneten der Landeswährung in Futter. Wir würden es ja nun nicht mehr brauchen – was einerseits schade war, andererseits auch schön.

Und so starteten wir entspannt in unsere Flugreise, die wir so nie machen wollten und die uns auch gerne hätte gestohlen bleiben können. Zu den Flügen und der Warte- bzw. Umsteigezeit in Bangkok lässt sich nur soviel sagen, dass sich Corona nur soweit auf uns auswirkte, als dass wir so oft es ging Händewuschen, sie desinfizierten und den Mundschutz trugen, von dem wir schließlich erfuhren, dass er – verglichen mit den Filtermasken der anderen Touristen – gar nicht vor einer Ansteckung schützte. Ansonsten muss ich (Chris) zu den Flügen jetzt noch sagen, dass tatsächlich jeder Bus, mit dem wir unterwegs waren, komfortabler war, als die beengten Sitze der Economy Class, die man kaum nach hinten klappen konnten. Wie sollte man da denn schlafen? Und dann noch die ganzen kleinen Bildschirme, auf denen jeder seinen eigenen Film laufen ließ. Jede und jeder einen anderen. Da nützte es auch nichts, dass wir unsere eigenen Displays abschalteten. Der Blick wurde ja doch immer wieder von einem der Flimmerkästen gebannt. Und dann gab es auch schon wieder Essen. Innerhalb der 16 Stunden Reisezeit hatten wir 4 Mahlzeiten.

Zurück im kalten Deutschland

Sehr satt und begrüßt durch einen rosa Sonnenaufgang über den schneebedeckten Alpen, näherten wir uns München. Der Sinkflug endete smooth in einer perfekten Landung. Am Flughafen standen wir mit den hunderten anderen Fluggästen in Schlangen, wurden durch elektronische Passkontrollen geschleust. Kein Fiebermessen, keine Aussteigerkarten, nüscht. Tja, aber wir kamen ja auch nicht aus einem Gefahrengebiet. Wir betraten eines.

Und hier sind wir: Deutschland. Nach 11 Monaten auf Reisen waren wir zurück im kalten Heimatland. Die Sonne begrüßte uns und mit ihr Lisas Mutter und Tante. Sie holten uns ab und vereitelten damit unseren Plan, vom Flughafen noch mit dem Rad nach Hause zu fahren – und damit die 10.000km Radstrecke voll zu machen. Doch noch auf der Fahrt zu Lisas Mutter bekamen wir die Ansprache des Bayerischen Ministerpräsidenten Söder zu hören, der die beschlossenen Ausgangsbeschränkungen wegen des Covid-19 Virus verkündete. Also hätten wir uns in den kommenden Tagen womöglich ohnehin nicht mit den Rädern unterwegs sein dürfen.

Daheim…

Und so kamen wir – noch etwas schneller und früher als erwartet – wieder in unsere Heimatregion und bezogen eines der Zimmer in der Wohnung von Lisas Mutter. So konnten wir immerhin umgehen, aus der größten Freiheit, die wir je erleben durften, aus den Abenteuern und Begegnungen, Dschungeln und Steppen, von Bergen und Stränden zurück zu kommen und uns in die alten, viel zu kleinen Kinderzimmer eines unserer Elternhäuser zurückgeworfen zu werden.

Und hier sind wir bis heute. Es ist Kar Freitag als ich diesen Text verfasse und wir sind bereits seit 3 Wochen wieder in Deutschland. Durch die Ausgangsbeschränkungen, die nun deutschlandweit und auf vorerst unabsehbare Zeit gelten, verwischt ein Tag in den nächsten. Wir haben angefangen, uns nach Stellen umzusehen und die ersten Bewerbungen geschrieben. Doch wie es bei uns weitergeht ist wohl genau so ungewiss, wie bei allen anderen hierzulande und rund um den Globus. Hier sind wir. Alle. Herausgerissen aus dem, was wir gerne tun. Aus dem, was wir tun müssen. Aus dem, was wir gerne getan hätten. Wünsche, Pläne, Ziele werden in eine ungewissen Zukunft verschoben. Aber die Hoffnung bleibt: Irgendwann bringen wir unsere Reise zu Ende. Irgendwann wird die Zeit von Angst, Ungewissheit, eingeschränkter Freiheit und Krankheit enden und Leben neu erblühen.